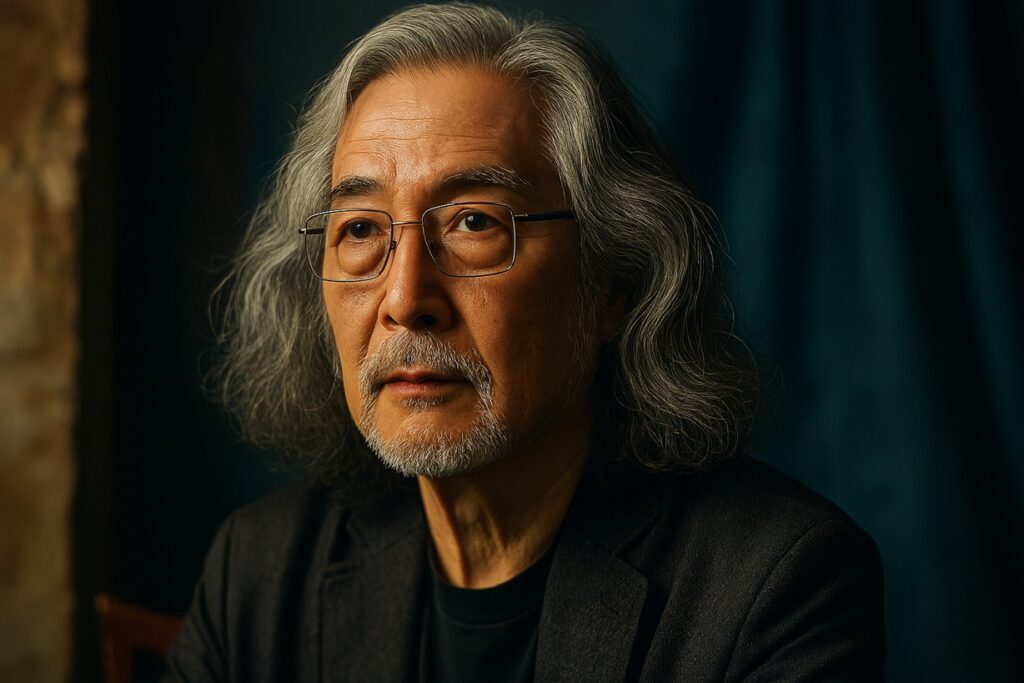

石原延啓は石原慎太郎の四男として知られ、画家として国内外で活動してきました。兄たちが政治や芸能の分野で活躍する中、彼は芸術の道を選び、家族についても公的に語ることが少ない人物です。妻や子供の詳細は非公開ですが、家庭を大切にする姿勢が強く感じられます。

父の晩年には介護を支える役割を果たし、家族の絆が延啓の人生や芸術活動に影響を与えてきました。石原家の伝統的な家庭観も彼の生活に深く根付いています。もっと知りたいと思わせる家族の姿を整理しました。

【この記事のポイント】

- 石原延啓と妻の結婚生活や家族構成について理解できる

- 妻や子供の存在が芸術活動に与えた影響を知ることができる

- 父石原慎太郎の晩年を支えた家族の役割を把握できる

- 石原家の昭和的家庭観が延啓の生活にどう反映されているか分かる

石原延啓と妻の結婚生活と家族の姿

妻の詳細は非公開で推測に留まる

石原延啓は石原慎太郎の四男として知られ、画家として活動してきましたが、妻についての情報はほとんど公開されていません。名前や職業などは明らかにされておらず、家族のプライバシーを守る姿勢が強く感じられます。

結婚していることは本人のSNSなどから確認でき、家庭を持っていることは確かです。子供は息子と娘が一人ずついるとされ、家族写真からその存在がうかがえます。公的な場で妻が登場することはなく、延啓自身も芸術活動以外では表舞台に立つことが少ないため、家族に関する情報は限られています。

石原家は兄たちが政治や芸能で活躍しているため、比較的公的な情報が多い一族ですが、延啓はその中で最も控えめな存在です。妻についても同様に、詳細を公表せず、家庭を守る姿勢を貫いているように見えます。兄たちの妻が慶應義塾大学出身であることから、延啓の妻も同じ学歴を持つ可能性があると推測されていますが、確証はありません。

父・慎太郎の晩年には介護を支える役割を果たしたとされ、妻もその生活の一部を担っていたと考えられます。公に語られることはなくとも、家族を支える存在として重要な役割を果たしていることは間違いありません。

子供は息子と娘の二人とされる

石原延啓には二人の子供がいるとされています。上の子は息子で、すでに社会人として働いていると伝えられています。下の子は娘で、学生生活を送っているとされ、家庭の中では兄妹それぞれが異なる役割を担いながら成長してきた様子がうかがえます。

家族写真やSNSの投稿からは、子供たちが元気に過ごしている姿が確認でき、家庭の温かい雰囲気が伝わってきます。公的な場で子供たちが表に出ることはほとんどありませんが、父親の芸術活動や祖父の政治活動を間近で見て育ったことは、人生観に少なからず影響を与えていると考えられます。

石原家は兄弟それぞれが政治や芸能の分野で活躍しているため、家族全体が注目される機会が多い一族です。その中で延啓の子供たちは比較的静かな環境で育ち、父親の芸術活動や家庭生活を支える存在となっています。息子と娘がいることで、延啓自身も家庭に重きを置きながら生活していることが感じられます。

父・石原慎太郎の晩年には、家族全員が介護を支える役割を果たしました。子供たちもその一員として祖父を見守る経験を持ち、家族の絆を深める時間を過ごしたと考えられます。こうした背景から、延啓の家庭は公的な情報が少ないながらも、家族の結びつきが強いことが伝わってきます。

家族写真はFacebookで確認可能

石原延啓のFacebookには、家族と過ごす様子を写した写真が掲載されていることがあります。普段は公的な場で家族について語ることがほとんどないため、SNSを通じて見られる写真は貴重な情報源となっています。そこには、妻や子供たちと一緒に過ごす姿が写されており、家庭の温かい雰囲気が伝わってきます。

写真の中には、子供たちが遊んでいる様子や、家族で集まっている場面が確認できるものもあります。息子と娘がいるとされる家族構成がうかがえる内容で、延啓が父親として家庭を大切にしていることが感じられます。芸術活動や公的な活動では見せない一面が、こうした写真から垣間見えるのです。

石原家は政治や芸能で活躍する兄たちの存在もあり、注目される機会が多い一族ですが、延啓自身は比較的控えめな立場を保っています。そのため、家族写真が公開されることは珍しく、プライベートを尊重しながらも、時折見せる家族の姿が人々の関心を集めています。

こうした写真は、芸術家としての延啓の姿だけでなく、家庭人としての側面を示すものでもあります。父・石原慎太郎の晩年に家族が介護を支えたことも知られており、家族の結びつきが強いことがうかがえます。Facebookに残された写真は、その結びつきを象徴する記録のひとつといえるでしょう。

妻の学歴は慶應義塾大学の可能性も

石原延啓の妻については、名前や職業などの詳細は公表されていませんが、学歴に関して慶應義塾大学出身である可能性が指摘されています。石原家の兄弟の妻たちが慶應義塾大学卒業者であるケースが多いため、その流れから延啓の妻も同じ大学出身である可能性があると見られています。ただし、確定的な情報ではなく、あくまで推測の域を出ていません。

石原家は代々、教育に対して強い関心を持ち、子供たちを名門校に通わせる傾向があります。延啓自身も慶應義塾大学経済学部を卒業しており、その後ニューヨークの美術大学で学んでいます。こうした背景から、妻も同じ慶應義塾大学で学んだ可能性があると考えられています。

兄である石原宏高の妻は慶應義塾大学出身で、政治活動を支える才女として知られています。兄弟の妻が同じ大学出身であることから、延啓の妻も同じ学歴を持つ可能性が高いと推測されます。石原家の家庭観や教育観を踏まえると、学歴に関して一定の共通性があることは自然な流れといえます。

ただし、延啓の妻は公的な場にほとんど登場せず、詳細なプロフィールは公開されていません。家族のプライバシーを尊重する姿勢が強く、学歴や経歴についても明らかにされていないのが現状です。確定的な情報がない以上、学歴に関しては推測に留める必要があります。

石原家四兄弟の中で最も公表が少ない

石原家の四兄弟は、それぞれが異なる分野で活動しています。長男の石原伸晃は政治家として長く国政に携わり、次男の石原良純は俳優やタレントとしてテレビで活躍、三男の石原宏高も政治の道を歩んでいます。これに対して四男の石原延啓は画家として活動してきましたが、兄たちに比べると公的な情報が圧倒的に少ない人物です。

延啓は慶應義塾大学経済学部を卒業後、ニューヨークの美術大学で学び、国内外で個展を開いてきました。しかし、政治や芸能といった分野に比べると美術の世界は一般的な注目度が低く、延啓自身も積極的にメディアに登場することはありません。そのため、妻や子供に関する情報もほとんど公開されていないのが特徴です。

兄たちがテレビや新聞で頻繁に取り上げられるのに対し、延啓は公的な場に姿を見せる機会が限られています。家族についても控えめな姿勢を保ち、プライベートを大切にしていることがうかがえます。石原家全体が注目される存在であるにもかかわらず、延啓の情報が少ないことは、本人の選択によるものと考えられます。

また、父・石原慎太郎の晩年には、兄弟全員が介護を支える役割を果たしましたが、その際も延啓は表舞台に立つことなく、静かに家族を支えていたとされています。こうした姿勢は、兄たちの華やかな活動と対照的であり、延啓が「石原家四兄弟の中で最も公表が少ない人物」と言われる理由につながっています。

妻との生活は画家活動休止に影響か

石原延啓は画家として国内外で個展を開き、ニューヨークでも活動を続けてきました。しかし近年は作品発表の場が減り、活動が休止状態にあると見られています。その背景には、父・石原慎太郎の晩年に家族が介護を支えたことがあり、延啓自身もその中心的な役割を担っていたとされています。家庭を優先する生活が続いたことで、芸術活動に割ける時間が限られた可能性があります。

妻や子供との生活も、延啓の活動に影響を与えていると考えられます。家族を持つことで日常の責任が増え、画家としての創作活動に集中することが難しくなる場面もあったはずです。延啓は結婚して二人の子供を育てており、家庭を支える役割を果たす中で、芸術活動を一時的に控える選択をしたと見られます。

また、延啓は兄たちが政治や芸能で活躍する中で、比較的控えめな立場を保ってきました。公的な場に出ることが少なく、妻や家族についても詳細を公表していません。こうした姿勢は、家庭を守るために意識的に活動を抑えていることを示しているとも考えられます。

芸術家にとって生活環境は創作に大きな影響を与えます。延啓の場合、妻や子供との生活を優先することで、作品制作のペースが落ちた可能性があります。活動休止は一時的なものであり、家庭が落ち着いた後に再び創作活動を再開する可能性も残されています。

慎太郎氏の介護を支えた家族の存在

石原慎太郎の晩年は、病との闘いが続く日々でした。膀胱がんや膵臓がんの診断を受けてからも執筆活動を続けるなど、最後まで精力的に過ごしましたが、体調は次第に厳しくなっていきました。その時期、家族が交代で介護を支える体制を整え、慎太郎を見守り続けました。

四人の兄弟はそれぞれ異なる分野で活動していましたが、父の介護に関しては一致団結し、役割を分担して支えました。政治家として多忙な長男の伸晃、芸能活動を続ける次男の良純、国会議員として活動する三男の宏高、そして画家の四男・延啓も加わり、兄弟が交代で父のそばに付き添いました。人数が多いことで負担を分散でき、父にとっても安心感につながったと考えられます。

妻もまた家庭を支える存在として重要な役割を果たしました。公的な場に姿を見せることはありませんでしたが、家族の一員として慎太郎の生活を支え、介護の一端を担っていたと見られます。家族全員が協力し合うことで、慎太郎は自宅で過ごす時間を大切にしながら最期を迎えることができました。

慎太郎の最期は穏やかで、家族に見守られながら息を引き取ったと伝えられています。介護の過程では困難も多かったはずですが、兄弟や妻が支え合うことで、父の望む形に近い生活を実現できたといえます。石原家の強い絆が、晩年の慎太郎を支える大きな力となったことは間違いありません。

石原延啓と妻をめぐる家族背景と人物像

父は作家で元東京都知事の石原慎太郎

石原延啓の父である石原慎太郎は、文学と政治の両分野で大きな足跡を残した人物です。1956年に小説『太陽の季節』で芥川賞を受賞し、戦後文学に新しい風を吹き込みました。この作品は「太陽族」と呼ばれる若者文化を象徴する存在となり、社会現象を巻き起こしました。作家としての鋭い感性は、その後も多くの小説や評論に生かされ、日本文学史において重要な位置を占めています。

政治家としては、1968年に参議院議員に初当選し、その後衆議院議員としても活動しました。環境庁長官や運輸大臣を歴任し、国政においても影響力を持ちました。1999年には東京都知事に就任し、2012年まで4期にわたり都政を担いました。都知事としては、ディーゼル車規制や東京オリンピック招致活動など、都市政策に大きな変革をもたらしました。大胆な発言や強いリーダーシップで知られ、賛否両論を呼びながらも東京の姿を大きく変えた存在です。

慎太郎は政治家としての活動だけでなく、思想家としても強い影響を与えました。憲法改正や防衛問題などについて積極的に発言し、日本の自立を重視する姿勢を貫きました。文学と政治の両面で活動した稀有な人物であり、その存在は石原家の子供たちにも大きな影響を与えました。

石原延啓にとって父は、作家としての創造力と政治家としての実行力を併せ持つ存在でした。兄たちが政治や芸能の道を歩む中で、延啓が芸術の道を選んだ背景には、父の多面的な生き方が影響していると考えられます。慎太郎の人生は、家族にとっても日本社会にとっても大きな指標となったのです。

母典子さんは夫死去後に他界

石原典子さんは、石原慎太郎の妻として長年にわたり家庭を支え続けました。17歳のときに慎太郎と結婚し、四人の子供を育てながら家庭を守り、夫の政治活動や作家としての活動を陰で支える存在でした。慎太郎が東京都知事に立候補した際には選挙活動を手伝い、家庭の中でも健康管理を担うなど、夫を支える姿勢を貫いてきました。

典子さんは主婦業の傍らで学業にも挑戦し、30代で慶應義塾大学法学部に入学して卒業しています。その後はエッセイストとして著作を発表し、家庭人でありながら知的な活動も続けました。夫を支えるだけでなく、自らも表現者として歩んだ人生でした。

2022年2月に夫の慎太郎が膵臓がんで亡くなった後、典子さんはそのわずか約1か月後に大動脈瘤破裂で他界しました。享年84歳でした。夫の死を見届けた直後に後を追うように亡くなったことは、多くの人に深い印象を残しました。夫婦の絆の強さを象徴する出来事として語られています。

典子さんは、石原家の母として四兄弟を育て上げ、家庭を支える大黒柱でした。慎太郎の晩年には介護を支える役割も果たし、家族とともに困難な時期を乗り越えました。夫の死後に間を置かずに他界したことは、長年連れ添った夫婦の深い結びつきを感じさせます。石原家にとって典子さんの存在は、家庭の基盤そのものであり、四兄弟にとっても大きな支えでした。

兄は政治家やタレントとして活躍

石原延啓の兄たちは、それぞれ異なる分野で活動し、幅広い場面で存在感を示してきました。長男の石原伸晃は政治家として長く国政に携わり、衆議院議員を10期務めました。環境大臣や国土交通大臣などを歴任し、自民党幹事長も務めるなど、政界の中心で活動してきました。2025年には政界を引退しましたが、父・石原慎太郎の影響を強く受けた政治家として知られています。

次男の石原良純は俳優としてドラマや映画に出演した後、気象予報士の資格を取得し、タレントとして幅広く活躍しています。テレビ番組でのコメント力やユーモアあふれる発言で人気を集め、情報番組やバラエティ番組に欠かせない存在となっています。芸能活動と気象解説を両立させるユニークなキャリアを築いてきました。

三男の石原宏高は政治家として活動し、衆議院議員を務めています。環境副大臣などを歴任し、政策面での実務に携わってきました。父の政治的な姿勢を継承しつつ、自らの視点で政策を進める姿勢を見せています。

このように、石原家の兄たちは政治や芸能といった分野で活躍し、社会的に注目される存在となっています。その中で四男の石原延啓は芸術の道を選び、画家として国内外で活動しました。兄たちが公的な場で多くの情報を発信しているのに対し、延啓は比較的控えめで、家族や芸術活動を中心に歩んできました。兄弟それぞれが異なる分野で活躍していることは、石原家の多様性を象徴しています。

叔父は俳優の石原裕次郎

石原延啓の叔父にあたる石原裕次郎は、昭和を代表する映画スターとして日本の芸能史に大きな足跡を残しました。1934年に兵庫県神戸市で生まれ、兄である石原慎太郎の芥川賞受賞作『太陽の季節』の映画化をきっかけに俳優としてデビューしました。その後、日活の看板俳優として数々の映画に出演し、『狂った果実』『嵐を呼ぶ男』『銀座の恋の物語』などの作品で圧倒的な人気を集めました。

映画だけでなく、テレビドラマでも活躍し、『太陽にほえろ!』や『西部警察』では頼れる「ボス」として幅広い世代に支持されました。裕次郎の存在は、銀幕のスターからテレビの国民的俳優へと活動の場を広げ、日本の大衆文化を象徴するものとなりました。

また、歌手としても数百曲を吹き込み、「ブランデーグラス」「夜霧よ今夜も有難う」などのヒット曲を生み出しました。俳優、歌手、司会者、実業家と多方面で活動し、石原プロモーションを設立して後進の育成にも力を注ぎました。芸能界における影響力は非常に大きく、没後も「石原裕次郎賞」が設けられるなど、その功績は長く語り継がれています。

裕次郎は1987年に52歳で亡くなりましたが、その存在は今もなお昭和の象徴として記憶されています。石原家の知名度を高めただけでなく、日本の映画やドラマ文化において欠かせない存在であり、延啓を含む家族にとっても誇りとなる人物です。

妻との結婚後もニューヨークで活動

石原延啓は慶應義塾大学を卒業後、ニューヨークのスクール・オブ・ビジュアル・アーツで学び、ファインアート科を修了しました。結婚後もその地で芸術活動を続け、国際的な舞台で経験を積み重ねてきました。ニューヨークは世界中のアーティストが集まる都市であり、延啓にとって刺激的な環境でした。そこでの活動は、作品のテーマや表現方法に大きな影響を与えています。

彼の作品は初期には水彩やコラージュを用いた抽象的なスタイルが多く見られましたが、ニューヨークでの活動を経て、アクリル絵具を使った神話的なイメージやウォールペインティングへと発展しました。国際的な展示会やギャラリーでの発表を通じて、異文化との交流を重ねたことが作品に深みを与えています。

ニューヨークでの活動は、延啓にとって単なる芸術活動の場ではなく、人生観を広げる経験でもありました。妻や家族と共に過ごす生活の中で、家庭と芸術を両立させる姿勢が育まれ、作品にもその影響が反映されています。国際的な都市で活動を続けることで、芸術家としての視野を広げると同時に、家庭人としての一面も強く意識するようになったと考えられます。

その後も東京や国内各地で個展を開きながら、ニューヨークで培った経験を生かして活動を続けています。結婚後も国際的な舞台に立ち続けたことは、延啓の芸術家としての歩みを特徴づける重要な要素となっています。

家族構成は公的情報が限られる

石原延啓の家族構成については、公開されている情報が非常に限られています。妻の名前や職業などは明らかにされておらず、子供についても息子と娘が一人ずついるとされる程度で、詳しいプロフィールは非公開です。家族に関する情報が少ないのは、プライバシーを尊重する姿勢の表れといえます。

石原家は父・慎太郎が作家や政治家として、兄たちも政界や芸能界で活躍してきたため、世間から注目される機会が多い一族です。しかし延啓は画家として活動しながらも、家族については公的に語ることを控えています。兄弟に比べるとメディア露出が少なく、妻や子供の存在も公の場に出ることはほとんどありません。

家族写真がSNSに掲載されることはありますが、それも限られた範囲であり、詳細な情報が広く共有されることはありません。こうした姿勢は、芸術家としての活動と家庭生活を分けて考え、家族を守る意識が強いことを示しています。

また、父・慎太郎の晩年には家族全員が介護を支える役割を果たしましたが、その際も延啓の妻や子供については具体的な情報が公表されていません。家族の存在は確かに延啓の生活を支える大きな要素ですが、外部に向けては控えめに扱われています。こうした点からも、延啓の家族構成は「公的情報が限られる」と表現されるのが適切です。

妻との生活は芸術活動に影響を与える

石原延啓は画家としてニューヨークや東京で活動を続けてきましたが、その創作の背景には家庭生活が大きく関わっていると考えられます。結婚後は妻や子供と過ごす時間が増え、日常の中で得られる体験や感情が作品に反映されるようになりました。芸術家にとって生活環境は創作の源泉となることが多く、延啓も家庭を持つことで新しい視点を得たといえます。

彼の作品は初期には抽象的な表現が中心でしたが、後期には神話的なイメージや壁画的なスケールを取り入れるなど、テーマの幅が広がっています。こうした変化には、家庭生活を通じて得られた人間関係や日常の感覚が影響している可能性があります。家族との時間が、作品に温かさや奥行きを加える要素となったと見ることができます。

また、父・石原慎太郎の晩年には介護を支える役割を果たし、家族全員で困難な時期を乗り越えました。こうした経験は芸術活動に直接的な影響を与え、作品に人間の生や絆をテーマとする深みをもたらしたと考えられます。家庭を優先する姿勢は活動のペースを緩やかにした一方で、創作に新しい意味を与える契機となりました。

妻や子供との生活は、延啓にとって創作の制約ではなく、むしろ新しい発想を生み出す土台となっています。芸術家としての活動と家庭人としての生活が重なり合うことで、作品に独自の視点が加わり、延啓の芸術世界をより豊かなものにしています。

石原家の伝統的な家庭観の影響

石原家は、昭和の時代を象徴するような家庭観を持つ家族として知られています。父・石原慎太郎は作家であり政治家として活躍し、母・典子さんは家庭を支える存在として四兄弟を育て上げました。夫婦の役割分担がはっきりしていたことは、昭和的な家庭像を体現するものであり、子供たちの成長にも大きな影響を与えました。

典子さんは17歳で慎太郎と結婚し、専業主婦として家庭を守りながらも、後に慶應義塾大学法学部を卒業するなど知的な活動も続けました。夫を支えつつ自らも学びを深める姿勢は、昭和的な「家庭を守る母」の役割にとどまらず、家族に新しい価値観をもたらしました。こうした家庭観は、延啓を含む四兄弟に「家庭を大切にしながらも自分の道を歩む」という意識を育てたと考えられます。

石原家では父が強いリーダーシップを発揮し、母が家庭を支えるという構図が長く続きました。延啓の妻との生活にも、この伝統的な家庭観が影響していると見られます。妻が公的な場に出ることは少なく、家庭を守る姿勢を貫いている点は、母典子さんの生き方と重なる部分があります。

また、慎太郎の晩年には家族全員が介護を支える役割を果たしました。兄弟が協力し合い、妻もその一員として家庭を支えたことは、昭和的な「家族の絆」を重視する価値観の表れです。延啓の芸術活動が一時的に休止した背景にも、こうした家庭観が影響している可能性があります。

石原家の伝統的な家庭観は、延啓の生活や妻との関係に自然に反映されており、家族を中心に据える姿勢が彼の人生観や芸術活動にもつながっているといえます。

石原延啓と妻に関する家族背景のまとめ

- 石原延啓の妻は詳細非公開でプライバシーを重視している

- 妻との間には息子と娘が一人ずついるとされている

- 家族写真はFacebookで確認できることがある

- 妻の学歴は慶應義塾大学出身の可能性がある

- 石原四兄弟の中で延啓は最も情報が少ない人物である

- 妻との生活が画家活動休止に影響した可能性がある

- 父石原慎太郎の晩年には家族が介護を支えたとされる

- 母典子さんは夫の死後に間もなく他界している

- 兄伸晃は政治家として長く国政に携わった経歴を持つ

- 兄良純は俳優や気象予報士としてテレビで活躍している

- 兄宏高は政治家として環境政策などに関わっている

- 叔父石原裕次郎は昭和を代表する俳優として知られている

- 妻との結婚後もニューヨークで芸術活動を続けていた

- 家族構成は公的情報が限られ詳細は公開されていない

- 妻との生活が芸術活動に新たな視点を与えた可能性がある

- 石原家の昭和的家庭観が妻との生活にも影響している

コメント