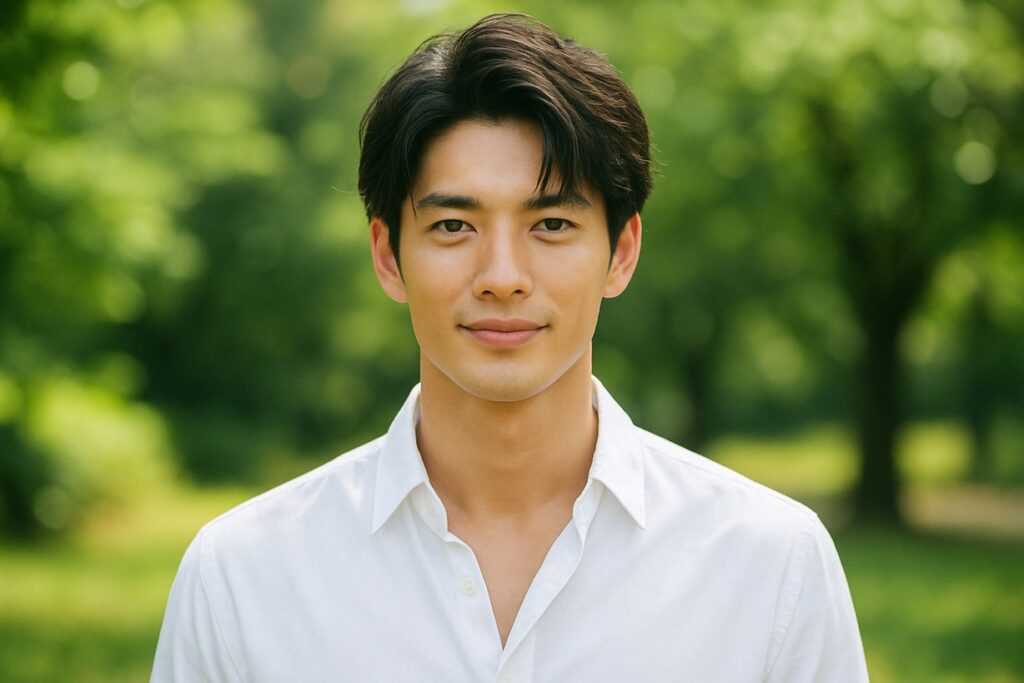

石原宏高氏は、慶應義塾での学びや日本興業銀行での金融実務経験を経て、政治の世界へと進みました。学生時代から培った環境問題への関心や国際経済の視点は、衆議院議員としての活動や外務大臣政務官、内閣府副大臣、環境大臣としての政策に反映されています。

家族の影響も大きく、政治一家としての背景が活動の基盤を支えています。これまでの歩みを振り返ることで、政策立案に活かされた知識や経験の全体像が見えてきます。続きでは、彼の政治活動を支える要素を整理して紹介します。

【この記事のポイント】

- 慶應義塾で培った学歴が政策形成に直結したこと

- 金融業界での経験が経済政策に活かされたこと

- 環境問題への関心が環境大臣としての活動に反映されたこと

- 政治一家としての背景が活動の基盤を支えたこと

石原宏高の学歴から見える慶應義塾での経験

慶應義塾高等学校での学生生活と活動

石原宏高氏は1983年に慶應義塾高等学校を卒業しています。高校時代には学業に励むだけでなく、生徒会活動やディベート大会に積極的に参加し、議論を通じて社会問題や国際関係への関心を深めていきました。こうした活動は、単なる学校生活にとどまらず、後の政治活動に直結する基盤となりました。

学校行事の中では環境保全をテーマにしたキャンペーンを立案するなど、早い段階から環境問題に意識を向けていたことが特徴的です。仲間と協力しながら企画を進める経験は、組織をまとめる力やリーダーシップを育む場となり、政治家として必要な資質を養うきっかけにもなりました。

また、慶應義塾高等学校は自由な校風と多様な活動の場が整っており、石原氏もその環境の中で幅広い分野に触れる機会を得ました。学問だけでなく、社会や文化に関する視野を広げることができたことは、後に国際的な課題や環境政策に取り組む際の基盤となっています。

卒業後に進学した慶應義塾大学経済学部での学びへとつながるこの高校時代の経験は、石原氏の政治家としての姿勢を形づくる重要な要素となりました。社会問題への関心や環境意識を早くから持ち続けていたことが、後の政策立案においても一貫したテーマとして現れています。

慶應義塾大学経済学部での専攻分野と研究テーマ

石原宏高氏は1987年に慶應義塾大学経済学部を卒業しています。大学では経済政策や国際経済を中心に学び、社会の仕組みを理解するための理論と実務の両面を身につけました。経済学部での学びは、単なる学問的知識にとどまらず、後に政治家として政策を考える際の基盤となっています。

在学中には、経済成長と環境問題の関係性に強い関心を持ち、卒業論文では「日本のエネルギー政策における環境配慮の課題」をテーマに取り上げました。エネルギー政策は経済活動と環境保全の両立が求められる分野であり、この研究を通じて持続可能な社会のあり方を模索しました。学生時代から環境意識を高く持ち続けていたことが、後に環境行政に携わる際の姿勢につながっています。

また、国際経済学や環境経済学の講義を通じて、国内だけでなく世界的な視点から経済を捉える力を養いました。持続可能な開発の概念に触れた経験は、国際的な課題に対応する政治活動に直結しています。こうした学びは、外交や国際協力の場で政策を考える際にも活かされました。

慶應義塾大学での研究は、経済と環境の両立を意識した政策形成に結びつき、政治家としての活動において一貫したテーマとなっています。学問的な探求心と社会的な問題意識を兼ね備えた学生時代の経験は、石原氏の政治的な方向性を形づくる重要な要素となりました。

卒業論文に取り組んだエネルギー政策課題

石原宏高氏は慶應義塾大学経済学部での学びを通じて、卒業論文のテーマに「日本のエネルギー政策における環境配慮の課題」を選びました。当時の日本は高度経済成長を経てエネルギー需要が増大し、石油危機を経験した後にエネルギーの安定供給と環境保全の両立が重要な課題となっていました。そうした社会的背景の中で、エネルギー政策を学問的に掘り下げることは、現実の問題意識と直結していました。

論文では、化石燃料依存からの脱却や再生可能エネルギーの導入拡大といった視点を取り入れ、経済成長と環境保護を両立させるための政策的工夫を探求しました。特に、エネルギー効率の改善や省エネルギー技術の普及が持続可能な社会の実現に不可欠であると考え、具体的な課題を整理しています。

また、国際的な動向にも目を向け、気候変動問題が世界的に注目され始めた時期に、環境負荷を軽減するための国際協力の必要性を論じました。国内政策だけでなく、国際的な枠組みの中で日本が果たすべき役割を意識していた点は、後の外交や環境行政に携わる姿勢へとつながっています。

この卒業論文を通じて培った視点は、政治家としての活動においても一貫して反映されています。環境政策を経済の制約ではなく新たな成長の可能性と捉える姿勢は、学生時代からの研究テーマに根ざしたものです。学問的な探求心と社会的課題への関心が結びついた経験は、石原氏の政治活動の基盤を形成しました。

学生時代に培った環境問題への関心

石原宏高氏は慶應義塾大学での学びを通じて、環境問題に対する強い関心を育みました。経済学を専攻する中で、経済成長と環境保全の両立という課題に直面し、持続可能な社会のあり方を真剣に考えるようになりました。特にエネルギー政策に関する研究を進める過程で、環境への配慮が欠かせないことを実感し、卒業論文でもそのテーマを取り上げています。

大学生活では国際経済学や環境経済学の講義を通じて、国内だけでなく世界的な視点から環境問題を捉える力を養いました。気候変動や資源循環といったテーマに触れることで、環境問題は一国の課題にとどまらず国際的な協力が不可欠であることを理解しました。こうした学びは、後に外交や国際会議で環境政策に関わる際の基盤となっています。

また、学生時代には環境保全をテーマにしたキャンペーンを企画するなど、学外活動にも積極的に取り組みました。仲間と協力して企画を進める経験は、組織をまとめる力やリーダーシップを育む場となり、政治家として必要な資質を磨くきっかけとなりました。

このように、大学時代に培った環境意識はその後の政治活動に直結しています。環境政策を経済成長の制約ではなく新たな成長の原動力と捉える姿勢は、学生時代から一貫して持ち続けてきた考え方です。環境問題への関心を早くから持ち続けていたことが、環境大臣としての取り組みにも反映され、政策の方向性を形づける重要な要素となっています。

国際経済学の講義で得た視野の広がり

石原宏高氏は慶應義塾大学経済学部で学ぶ中で、国際経済学の講義を通じて国内経済だけにとどまらない広い視野を身につけました。国際経済学では、貿易や金融の仕組みを国境を越えて考えることが求められ、各国の政策や市場の動きが相互に影響し合う現実を理解することができます。こうした学びは、経済を単なる国内の枠組みで捉えるのではなく、世界全体の流れの中で位置づける力を養うものとなりました。

学生時代に触れた国際経済の理論は、為替変動や国際貿易摩擦といった具体的な課題を理解する助けとなり、経済政策を考える際に多角的な視点を持つ基盤を築きました。特に、国際協力の重要性や多国間交渉の仕組みを学んだ経験は、後に外務大臣政務官として外交の場に立つ際に活かされています。

また、国際経済学の講義では、環境問題や資源分配といったグローバルな課題も取り上げられました。経済活動が地球規模で環境に影響を与えることを学び、持続可能な社会を築くためには国際的な連携が不可欠であるという認識を深めました。これは、環境政策に積極的に取り組む姿勢へとつながっています。

このように、国際経済学の学びは石原氏にとって単なる学問的知識にとどまらず、外交や国際協力の場で政策を考える際の実践的な力となりました。国内外の課題を結びつけて考える視点は、政治家としての活動において一貫して活かされています。

金融業界への進路を選んだ背景

石原宏高氏は慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本興業銀行に入行しました。経済学で培った知識を実務に結びつけるために金融業界を選んだことは、社会の仕組みを理解し、政策に活かすための重要なステップでした。日本興業銀行は当時、日本経済の中枢を担う大手金融機関であり、企業融資や資金調達、リスク管理など幅広い業務を経験できる場でした。

銀行での勤務を通じて、企業経営の現場に近い立場から経済の動きを学びました。資金の流れを把握し、経済活動を支える金融の役割を理解することは、後に政治家として経済政策を考える際に大きな力となりました。特に、融資や投資の判断に関わる業務は、経済成長と社会的課題の両立を考える上で実践的な経験を積む機会となりました。

また、金融業界での経験は環境政策にもつながっています。資金計画や投資の視点を持つことで、環境対策を単なる理想論ではなく、実行可能な政策として設計する力を養いました。脱炭素投資や再生可能エネルギーの導入など、環境分野における資金の流れを理解することは、後の環境大臣としての活動にも直結しています。

銀行員としてのキャリアは数年にわたって続き、その後政治の道へ進む際にも、金融の現場で培った知識と経験が政策立案の基盤となりました。経済学の理論を学んだだけでなく、実務を通じて社会の仕組みを体感したことが、政治家としての実務派の姿勢を形づけています。

慶應義塾での人脈と社会的影響

石原宏高氏は幼稚舎から大学まで慶應義塾で学び続けた「慶應一貫教育」の出身です。この長い時間を通じて築かれた人脈は、社会に出てからも強い影響を持ち続けています。慶應義塾は政財界に多くの卒業生を輩出しており、同窓のつながりはビジネスや政治の場で信頼関係を築く大きな力となります。

大学時代には経済学部での学びを通じて、金融業界や政策分野に進む仲間と交流を深めました。卒業後に日本興業銀行へ入行した際も、慶應出身者とのネットワークが職場での信頼を高める要素となりました。こうした人脈は、政治活動に転身した後も選挙活動や政策立案において支えとなり、社会的な信頼を形成する基盤となっています。

また、慶應義塾は自由な校風と幅広い活動の場を持ち、学生同士が互いに切磋琢磨する環境が整っています。石原氏もその中で多様な価値観に触れ、社会問題や国際的な課題に関心を広げました。こうした経験は、政治家として幅広い層に理解を示す姿勢につながっています。

さらに、慶應義塾の卒業生ネットワークは選挙活動においても重要な役割を果たしました。地元や支持者との関係を築く際に、同窓のつながりが信頼を補強し、政治活動を円滑に進める力となっています。慶應義塾で培った人脈は単なる交友関係にとどまらず、社会的な信頼を裏付ける要素として石原氏の政治活動を支え続けています。

学歴が政治活動に与えた基盤

石原宏高氏は幼稚舎から大学まで慶應義塾で学び続けた経歴を持ちます。この一貫した教育環境は、学問的な知識だけでなく、社会に出てから必要となる幅広い視野や人脈を育む場となりました。慶應義塾は自由な校風と多様な活動の場を備えており、学生同士が互いに刺激を受けながら成長できる環境が整っています。石原氏もその中で社会問題や国際的な課題に関心を広げ、政治家としての方向性を形づける基盤を築きました。

経済学部での学びは、政策立案に直結する知識を提供しました。経済成長と環境保全の両立を考える研究や国際経済学の講義を通じて、国内外の課題を結びつけて考える力を養いました。こうした経験は、後に環境大臣や外務大臣政務官として政策に関わる際に活かされています。学問的な探求心と社会的な問題意識を兼ね備えた学生時代の経験は、政治活動において一貫したテーマを持ち続ける姿勢につながりました。

さらに、慶應義塾で培った人脈は政治活動を支える重要な要素となりました。政財界に多くの卒業生を輩出している慶應義塾のネットワークは、選挙活動や政策形成において信頼を補強する役割を果たしました。社会的に評価される学歴は、政治家としての信頼性を高める要素となり、活動を進める上で大きな支えとなっています。

このように、慶應義塾での学びは単なる学歴にとどまらず、政策立案や社会問題への取り組みに直結し、政治家としての基盤を築く役割を果たしました。学問、環境意識、人脈のすべてが結びつき、石原氏の政治活動を支える柱となっています。

石原宏高の学歴と経歴が示す政治活動の展開

日本興業銀行での金融実務経験

石原宏高氏は慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本興業銀行に入行しました。日本興業銀行は当時、日本経済を支える大手金融機関の一つであり、企業融資や資金調達を通じて産業界の発展を支える役割を担っていました。石原氏はその現場で、経済の仕組みを実務として体感し、金融の流れが社会全体に与える影響を学びました。

銀行での勤務では、企業の資金計画や投資判断に関わる業務を経験し、経済理論を現実のビジネスに結びつける力を養いました。特に、融資やリスク管理の分野で培った知識は、経済政策を考える際に欠かせない基盤となりました。経済学の学びを実務に落とし込むことで、理論だけでは見えにくい現場の課題を理解することができました。

また、金融業界での経験は環境政策にもつながっています。資金の流れを理解することで、環境対策を実行可能な政策として設計する視点を持つようになりました。再生可能エネルギーや脱炭素投資といった分野において、金融の仕組みを活用することが持続可能な社会の実現に不可欠であると認識するようになったのです。

このように、日本興業銀行での勤務は単なる職務経験にとどまらず、経済と社会を結びつける視点を育てる場となりました。金融の現場で培った知識と経験は、後に政治家として政策を立案する際に大きな財産となり、経済と環境の両立を目指す姿勢へとつながっています。

自由民主党からの衆議院議員初当選

石原宏高氏は2005年9月の衆議院総選挙で、自由民主党から東京第3区に立候補し、初めて当選しました。これが政治の世界への本格的な第一歩となり、以後、国政の場で活動を続けています。初当選時には財務金融委員会や国際テロ・イラク特別委員会などに所属し、経済や国際問題に関する知識を活かした議論に参加しました。

経済学部で培った理論や日本興業銀行での金融実務経験は、財務金融委員会での活動に直結しました。企業や市場の仕組みを理解していることから、経済政策に現実的な視点を持ち込むことができ、議員としての信頼を高める要素となりました。さらに、国際テロ・イラク特別委員会では国際安全保障の課題に取り組み、外交や国際協力の重要性を意識する機会を得ました。

初当選後は党内でも青年局次長や国際局次長などを務め、若手議員として積極的に活動しました。こうした役職を通じて、国内外の課題に幅広く関わり、政策形成に携わる経験を積みました。経済や環境に関する知識を政策に反映させる姿勢は、この時期から一貫して続いています。

その後も選挙で当選を重ね、環境政策や外交分野で要職を歴任することになりますが、2005年の初当選は政治家としての基盤を築いた重要な転機でした。学歴や金融業界での経験を背景に、現実的な視点を持つ実務派政治家としての評価を得るきっかけとなったのです。

外務大臣政務官としての外交政策参画

石原宏高氏は2013年9月に外務大臣政務官へ就任し、国際関係や外交政策に直接関わる役割を担いました。政務官は外務省の業務を補佐し、国際会議や外国要人との交流の場に参加する立場であり、国際的な課題に対して日本の立場を示す重要な役割を果たします。石原氏はこの職務を通じて、慶應義塾大学で培った国際経済の知識を実務に活かし、経済と外交を結びつける視点を持ち込むことができました。

就任期間中には、アジア諸国との経済連携や安全保障に関する協議に関わり、地域の安定と発展に寄与する活動を行いました。特に、エネルギー政策や環境問題を国際的な課題として捉え、日本が果たすべき役割を議論する場に参加しました。経済と環境を両立させる視点は、外交の場でも重要なテーマとなり、石原氏の専門性が活かされました。

また、外務大臣政務官としては、国際協力の枠組みを強化するために多国間会議へ出席し、各国との信頼関係を築く役割も担いました。外交の現場では、経済的な知識だけでなく、文化や歴史を理解する柔軟な姿勢が求められます。石原氏は学生時代から培った国際的な視野を活かし、幅広い分野に対応する力を示しました。

この経験は、後に環境行政や安全保障政策に携わる際にも大きな財産となりました。外交の場で培った交渉力や国際的な視点は、国内政策を国際社会の動きと結びつける上で不可欠な要素となり、政治家としての活動をさらに広げる基盤となっています。

内閣府副大臣としての行政調整の役割

石原宏高氏は内閣府副大臣として、政府内の幅広い政策分野に関与しました。副大臣の役割は、担当大臣を補佐しつつ、複数の省庁にまたがる課題を調整することにあります。石原氏は金融業界で培った実務経験や、経済学の知識を背景に、行政の現場で具体的な政策を形にする役割を担いました。

在任中には、沖縄・北方対策、科学技術政策、宇宙政策、知的財産戦略、IT戦略など、幅広い分野を担当しました。これらは単一の省庁だけでは対応が難しい課題であり、内閣府副大臣としての調整力が求められる分野です。石原氏はそれぞれの分野で専門家や関係省庁と連携し、政策の方向性を整理しながら実行可能な形にまとめる役割を果たしました。

特に科学技術や宇宙政策の分野では、国際的な競争力を高めるための施策が重要視されていました。石原氏は国際経済の知識を活かし、技術革新を経済成長に結びつける視点を持ち込みました。また、IT戦略や知的財産政策では、デジタル社会の進展に対応するための制度設計に関わり、産業界と行政の橋渡しを行いました。

さらに、沖縄・北方対策では地域振興や安全保障の観点から政策を調整し、地方と中央のバランスを意識した取り組みを進めました。こうした活動は、地域社会の課題を国政に反映させる重要な役割を果たしています。

内閣府副大臣としての経験は、石原氏にとって行政の仕組みを深く理解する機会となり、後に環境大臣や内閣総理大臣補佐官として活動する際にも大きな財産となりました。幅広い分野を横断的に調整した経験は、政治家としての実務能力をさらに高めるものとなっています。

環境大臣としての政策と課題対応

石原宏高氏は環境大臣として、地球温暖化対策や災害対応、資源循環の推進など幅広い課題に取り組みました。就任時には、2050年カーボンニュートラルの実現や2030年度の温室効果ガス削減目標の達成を政府全体で進める方針を掲げ、環境省の中心的役割を担いました。学生時代から持ち続けていた環境意識が、政策の方向性に反映されています。

特に注目されたのは、再生可能エネルギー政策における姿勢です。石原氏は「良い再エネ」と「悪い太陽光」を区別し、大規模なメガソーラー開発による自然破壊や土砂災害のリスクに強い懸念を示しました。その一方で、屋根置き型や分散型の再生可能エネルギーを積極的に推進し、持続可能な形でのエネルギー導入を目指しました。こうした方針は、環境保護と地域社会の安全を両立させるための新しい方向性として注目されました。

また、福島第一原発事故の教訓を踏まえ、原子力防災体制の強化にも力を入れました。除染や廃棄物処理の進展、ALPS処理水の海域モニタリングなど、復興と安全確保を両立させる取り組みを進めています。能登半島地震など新たな災害への対応でも、公費解体や災害廃棄物処理を迅速に進める姿勢を示し、地域社会の再建を支援しました。

国際的な場でも積極的に活動し、COP30などの国際会議に出席して日本の環境政策を発信しました。気候変動問題への対応は国内だけでなく国際的な協力が不可欠であり、外交の場での発言は日本の立場を強化する役割を果たしました。

さらに、プラスチック汚染ゼロを2040年までに目指す方針や、循環経済の推進も掲げています。資源を効率的に利用し、廃棄物を減らす取り組みは、持続可能な社会の基盤を築く重要な政策です。こうした活動は、学生時代からの環境意識を政策に結びつけ、政治家としての姿勢を一貫して示すものとなっています。

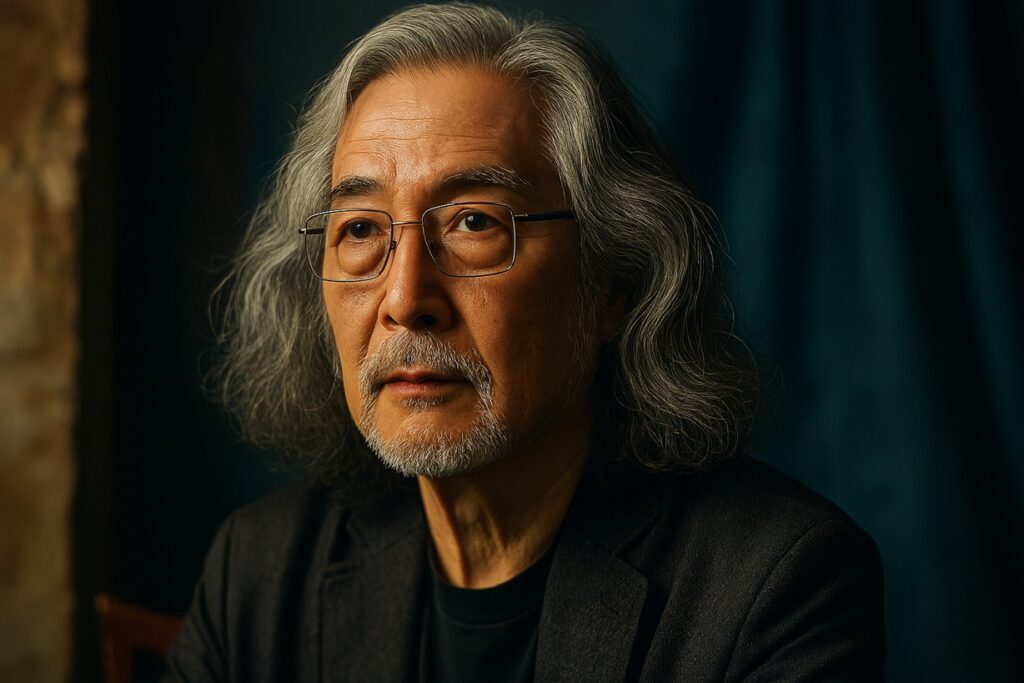

家族構成と政治一家としての背景

石原宏高氏は、日本を代表する政治一家の一員として知られています。父は作家であり政治家としても長く活動した石原慎太郎氏で、東京都知事や国会議員を務めた経歴を持ちます。母は石田典子氏で、家庭を支える存在として一家を支えてきました。

兄弟もそれぞれ多彩な分野で活躍しています。長兄の石原伸晃氏は衆議院議員として環境大臣や経済再生担当大臣を歴任し、政界で大きな役割を果たしました。次兄の石原良純氏は俳優・タレントとして幅広い活動を展開し、気象予報士としても知られています。末弟の石原延啓氏は画家として芸術の分野で活動し、独自の表現を追求しています。さらに叔父には昭和を代表する俳優・石原裕次郎氏がいます。政治、芸能、芸術と多方面にわたる家族の活躍は、石原宏高氏の人生にも大きな影響を与えています。

石原氏自身も結婚して家庭を持ち、妻や子供の存在が政治活動を支える精神的な基盤となっています。家族の詳細は公には多く語られていませんが、政治家としての活動を続ける中で、家庭の支えが大きな役割を果たしていることは確かです。

このような家族背景は、石原氏が政治活動を行う上で強い影響を与えています。父から受け継いだ政治的な視点、兄弟から学んだ多様な価値観、そして家庭から得られる安定感が、政策立案や社会問題への取り組みに反映されています。石原家の一員として育った環境は、政治家としての姿勢を形づくる重要な要素となっています。

父・石原慎太郎から受けた影響

石原宏高氏にとって父・石原慎太郎の存在は、政治家としての姿勢や社会への向き合い方を形づくる大きな要素となりました。石原慎太郎氏は作家として文壇に名を残す一方、国会議員や東京都知事として長く政治の世界に身を置き、強い信念を持って社会に発言し続けた人物です。その生き方は、子どもたちにとっても大きな影響を与えるものでした。

家庭の中では、父は子どもを「自分の分身」と捉えることが多く、各々が異なる分野で活動することを期待していました。石原宏高氏はその中で政治の道を選び、父が築いた政治的な土台を受け継ぐ形となりました。父の強い言葉や行動力は、社会問題に対して臆せず立ち向かう姿勢を学ぶきっかけとなり、宏高氏自身も政策立案や議会活動において積極的な姿勢を示すようになりました。

また、父が作家として培った表現力や社会批評の視点は、宏高氏にとって政治活動における「言葉の力」の重要性を意識させるものとなりました。政治家として国民に伝えるべきことを明確にし、説得力を持って発信する姿勢は、父から受け継いだ大きな影響の一つです。

石原慎太郎氏は時に厳しく、時に奔放な父親像を持っていましたが、その強烈な個性は子どもたちに「自分の信念を貫くことの大切さ」を教える存在でもありました。宏高氏が環境政策や外交に積極的に取り組む姿勢は、父から学んだ「社会に対して責任を持つ」という考え方に根ざしています。

このように、父から受けた影響は単なる家庭的なものにとどまらず、政治家としての姿勢や社会への向き合い方に深く反映されており、石原宏高氏の活動の根幹を支える要素となっています。

学歴と経歴が政策立案に活かされた事例

石原宏高氏は慶應義塾大学で経済学を学び、日本興業銀行で金融実務を経験した経歴を持ちます。これらの学びと経験は、政治家として政策を立案する際に具体的な成果を生み出す基盤となりました。

経済学部で培った理論的知識は、財務金融委員会での議論に活かされました。企業活動や市場の仕組みを理解する力は、金融政策や経済成長戦略を検討する際に現実的な視点を提供しました。銀行での勤務経験を通じて、資金調達や投資判断の重要性を体感していたため、政策においても実務的な観点を持ち込むことができました。

また、環境問題に関心を持ち続けていたことから、環境大臣としての活動にも学歴と経歴が反映されています。再生可能エネルギーの導入や循環型社会の推進において、経済と環境を両立させる視点を政策に取り入れました。金融業界で培った資金の流れに関する知識は、環境対策を実行可能な政策として設計する際に役立ちました。

さらに、国際経済学の学びは外交政策にも活かされています。外務大臣政務官として国際会議に参加した際には、経済と安全保障を結びつける視点を持ち込み、日本の立場を国際社会に示す役割を果たしました。国内外の課題を結びつけて考える力は、学生時代から培った国際的な視野に基づいています。

このように、慶應義塾での学びと金融業界での経験は、経済政策、環境政策、外交政策といった幅広い分野で具体的な成果を生み出す基盤となりました。学問と実務を結びつける姿勢は、石原氏の政治活動において一貫して活かされ続けています。

石原宏高 学歴と経歴から導かれる政策的総括

- 慶應義塾高等学校で幅広い視野を育み社会問題への関心を深めた

- 慶應義塾大学経済学部で経済政策や国際経済を体系的に学んだ

- 卒業論文でエネルギー政策を研究し環境意識を早くから持ち続けた

- 学生時代に国際経済学を学び世界的な視点を養った

- 金融業界での勤務経験が経済政策の現実的理解を支えた

- 慶應義塾で培った人脈が政治活動の信頼基盤となった

- 学歴が社会的評価を高め政策立案に直結する要素となった

- 日本興業銀行での実務経験が金融政策に活かされた

- 自由民主党から衆議院議員に初当選し国政に参画した

- 外務大臣政務官として外交政策に関与し国際的視野を活用した

- 内閣府副大臣として幅広い政策分野を調整する役割を担った

- 環境大臣として再生可能エネルギー政策に積極的に取り組んだ

- 家族構成が政治一家としての背景を形成し活動を支えた

- 父石原慎太郎から信念を貫く姿勢を学び政治活動に反映した

- 学歴と経歴が経済外交環境政策に具体的成果をもたらした

▶▶ あわせてこちらの記事もどうぞ

コメント