1799年、ナポレオンのエジプト遠征中に偶然発見された一枚の石碑。それは、古代エジプトの神聖文字(ヒエログリフ)、民衆文字(デモティック)、そしてギリシャ語という三つの異なる文字で、同じ内容が刻まれているという驚くべきものでした。

この石の登場によって、長らく解読不能だったヒエログリフに光が差し込み、古代エジプト文明の扉がついに開かれたのです。

この記事では、ロゼッタストーンがなぜ「歴史を変えた石」と呼ばれるのか、その発見の背景から、エジプト学の礎となった解読の過程、そして現代におけるその象徴的価値までを丁寧に紐解いていきます。

【この記事のポイント】

- ロゼッタストーンが発見された背景と歴史的経緯

- 何がすごいのかを示す三言語の刻文の意味

- ヒエログリフ解読とシャンポリオンの功績

- 現代におけるロゼッタストーンの象徴的な価値

ロゼッタストーンの何がすごいのか!その歴史と解説

発見された場所と時代背景

1799年7月、エジプト北部の港町ロゼッタ(現在のラスイド)近郊で、黒く大きな石に刻まれた文字が発見されました。発見したのは、ナポレオンのエジプト遠征に同行していたフランス軍の工兵ピエール=フランソワ・ブシャール大尉です。彼は、ジュリアン要塞の建設作業中に偶然この石碑を見つけました。

この石は、古代の神殿に収められていたものが後の時代に運び出され、建築資材として再利用されていたと考えられています。石に刻まれていた文字が古代のものであることに気づいたブシャール大尉は、すぐに上官に報告し、石はカイロへと運ばれて調査が始まりました。

当時のエジプトはオスマン帝国の支配下にあり、ヨーロッパ諸国がその文化や歴史に強い関心を寄せていた時期でした。ナポレオンの遠征には軍人だけでなく、学者や技師も多数同行しており、発見されたロゼッタストーンはすぐに学術的な注目を集めることになります。

この石碑には、古代エジプト語のヒエログリフ、民衆文字(デモティック)、そしてギリシャ語の3種類の文字が刻まれており、同じ内容が異なる言語で記されていることが判明しました。これは、古代文字の解読にとって画期的な発見であり、後にヒエログリフ解読の鍵となる重要な資料となりました。

3種類の文字が刻まれている理由

ロゼッタストーンには、上段に神聖文字であるヒエログリフ、中段に民衆文字のデモティック、下段にギリシャ文字が刻まれています。これらはすべて、紀元前196年に発布されたプトレマイオス5世の勅令を記録したもので、内容は3段すべてでほぼ同一です。

このように複数の文字体系が使われた背景には、当時のエジプト社会の言語事情があります。ヒエログリフは神殿や儀式で用いられる格式高い文字で、主に神官階級が使用していました。デモティックは日常的な文書や行政手続きに使われる簡略化された文字で、一般の民衆が読み書きする際に使われていました。そしてギリシャ語は、プトレマイオス朝の支配層や行政官の間で広く使われていた言語です。

この石碑が3種類の文字で書かれているのは、王の勅令を社会のあらゆる層に伝えるための工夫だったと考えられています。神官にはヒエログリフ、民衆にはデモティック、支配層にはギリシャ語というように、それぞれの階層に向けて同じ内容を届けることで、王の権威や政策を広く浸透させることが可能になりました。

また、こうした多言語表記はロゼッタストーンだけに見られるものではなく、同時代の他の石碑にも確認されています。つまり、複数言語による刻文は当時のエジプトにおいて一般的な手法であり、ロゼッタストーンはその代表例として知られています。

プトレマイオス5世の勅令とは

ロゼッタストーンに刻まれているのは、紀元前196年に発布されたプトレマイオス5世による勅令です。この勅令は、王の善政を称える内容であり、神々への感謝と忠誠を示す宗教的な意味合いと、王権の正当性を広く民衆に伝える政治的な目的を兼ね備えています。

当時のエジプトは、ギリシャ系王朝であるプトレマイオス朝の支配下にあり、プトレマイオス5世は若くして王位に就いていました。彼の治世は、国内での反乱や政情不安が続いていた時期でもあり、王としての権威を確立する必要がありました。勅令には、王が神々に忠実であること、敵に勝利を収めて国を守ったこと、神殿に寄進を行い宗教施設を支援したことなどが記されています。

また、民衆に対する配慮も強調されています。税の軽減や債務の免除、投獄されていた者への恩赦など、王が寛大で慈悲深い統治者であることを示す内容が含まれています。これらの施策は、王の人気を高めると同時に、社会の安定を図るためのものでもありました。

この勅令は、エジプト各地の神殿に設置されるよう命じられ、石碑にはヒエログリフ、デモティック、ギリシャ語の3種類の文字で同じ内容が刻まれました。これは、異なる言語を使う人々に向けて王の功績と法令を広く伝えるための工夫であり、王の支配が多様な民族や階層に及ぶことを象徴しています。

ロゼッタストーンは、こうした背景のもとに作られた石碑であり、王の政治的・宗教的メッセージを伝える重要な記録として位置づけられています。

ヒエログリフ解読の突破口になった

ロゼッタストーンが歴史に残る最大の理由は、古代エジプト語の象形文字「ヒエログリフ」の解読に決定的な手がかりを与えたことにあります。石碑には、同じ内容の文章がヒエログリフ、デモティック(民衆文字)、ギリシャ語の三言語で刻まれており、これが言語学者たちにとって比較の材料となりました。

当時、ギリシャ語はすでに広く理解されていたため、石碑の下段に刻まれたギリシャ語の文を出発点として、未知のヒエログリフの意味を探る作業が始まりました。特に人名や称号など、繰り返し登場する語句を手がかりに、対応する文字の音や意味を少しずつ特定していく方法が取られました。

この研究の中で、ヒエログリフが単なる絵ではなく、音を表す表音文字としての性質を持つことが明らかになりました。それまでヒエログリフは象徴的な絵としてしか認識されておらず、言語としての体系が理解されていませんでした。ロゼッタストーンの三言語構成は、こうした誤解を解き、文字が音や意味を持つ記号であることを示す重要な証拠となりました。

この解読の過程は、19世紀初頭から始まり、1822年にジャン=フランソワ・シャンポリオンがヒエログリフの音価体系を発表したことで大きく前進しました。彼は、ギリシャ語とヒエログリフの対応関係を分析し、王名などの固有名詞を中心に文字の音を特定していきました。この成果により、古代エジプト語の文法や語彙の理解が進み、神殿の碑文や墓の壁画など、膨大な資料の読解が可能となりました。

ロゼッタストーンは、古代文明の言語を現代に蘇らせる鍵となっただけでなく、言語学・考古学の分野における画期的な発見として、今もなおその価値を失っていません。

シャンポリオンによる解読の功績

ジャン=フランソワ・シャンポリオンは、フランス出身の言語学者であり、古代エジプト学の礎を築いた人物として知られています。彼は1822年、ロゼッタストーンを手がかりにヒエログリフの解読に成功しました。この功績は、長年謎とされてきた古代エジプト語の扉を開くものでした。

シャンポリオンは幼少期から語学に秀でており、10代のうちに複数の古代言語を習得していました。特にコプト語に強い関心を持ち、これがヒエログリフ解読の鍵となりました。ロゼッタストーンに刻まれたギリシャ語とヒエログリフの対応関係を分析することで、彼はヒエログリフが単なる絵ではなく、音を表す表音文字であることを突き止めました。

この発見により、ヒエログリフのアルファベット的な構造が明らかになり、古代エジプト語の文法や語彙の理解が進みました。シャンポリオンは、王名や神名などの固有名詞を中心に文字の音価を特定し、体系的な解読方法を確立しました。彼の研究は、古代エジプトの宗教、政治、文化の理解を飛躍的に進めるものであり、エジプト学という学問分野の確立にもつながりました。

また、シャンポリオンはライバルであるイギリスの学者トーマス・ヤングの研究成果を尊重しながら、自らの研究を深めていきました。両者の間には競争と敬意が共存しており、その関係がヒエログリフ解読の進展を後押ししたとも言われています。

シャンポリオンは解読成功の直後、兄のもとへ駆けつけて「わかったよ!」と叫んだという逸話が残されています。この瞬間は、彼の情熱と努力が実を結んだ象徴的な場面として語り継がれています。

彼の功績によって、長い間沈黙していた古代エジプトの声が現代に蘇り、世界中の人々がその歴史に触れることが可能になりました。

古代エジプト研究の転換点

ロゼッタストーンの解読は、古代エジプト研究において大きな転機となりました。それまで、神殿の壁や墓の内部に刻まれたヒエログリフは、誰も意味を理解できず、装飾的な模様として扱われることもありました。しかし、1822年にジャン=フランソワ・シャンポリオンがヒエログリフの解読に成功したことで、これらの文字が古代エジプト語を記録した言語であることが明らかになりました。

この成果により、エジプトの宗教儀式、王の系譜、政治制度、日常生活など、さまざまな分野の情報が文字から読み取れるようになりました。神々への祈りや王の功績を記した碑文、墓に残された死者への言葉など、これまで沈黙していた古代の声が現代に届くようになったのです。

ヒエログリフの読解が進むにつれて、古代エジプトの歴史は単なる神話や伝説ではなく、実際の出来事として再構築されていきました。王朝の年代や支配の変遷、戦争や外交の記録などが明らかになり、エジプト文明の実像が浮かび上がりました。

このような流れの中で、エジプト学という学問分野が確立されました。考古学、言語学、歴史学などの専門家が協力し、古代エジプトの文化を体系的に研究する枠組みが整えられました。ロゼッタストーンはその象徴的な出発点であり、今もなおエジプト学の原点として語り継がれています。

現代でも使われる「ロゼッタ」の意味

「ロゼッタ」という言葉は、現代においても象徴的な意味を持ち続けています。もともとは古代エジプトの文字解読に貢献した石碑「ロゼッタストーン」に由来し、今では「複雑な情報を読み解く鍵」や「未知の領域を理解する手がかり」といった意味で使われています。

この象徴性は、さまざまな分野で応用されています。たとえば、Appleが開発した「Rosetta」は、異なるCPUアーキテクチャ間でアプリケーションを動作させるための翻訳システムです。これは、技術的な言語の壁を越える手段として「ロゼッタ」の名が選ばれた例です。また、宇宙探査機「Rosetta」は、彗星の構造や起源を解明する目的で打ち上げられました。宇宙の謎を解く鍵としての役割を担うことから、この名前が付けられています。

さらに、言語学習ソフト「ロゼッタストーン」も広く知られています。異なる言語を理解するためのツールとして、ロゼッタストーンの歴史的意義を現代の学習環境に取り入れたものです。このように、「ロゼッタ」という名称は、情報の壁を越えて理解を深める象徴として、多くの技術やサービスに使われています。

企業名や製品名に「ロゼッタ」が使われる場合もあります。たとえば、翻訳支援ツールを開発する企業が「ロゼッタ」という社名を掲げているケースでは、言語の障壁を乗り越える使命を込めて名付けられています。これは、古代の石碑が果たした役割を、現代の技術で再現しようとする姿勢の表れです。

このように、「ロゼッタ」は単なる歴史的な名称ではなく、今もなお「解読の象徴」として生き続けています。複雑なものを理解するための橋渡しとして、さまざまな場面で活用されているのです。

ロゼッタストーンは何がすごいのか?展示と見どころについて

大英博物館での展示位置と見どころ

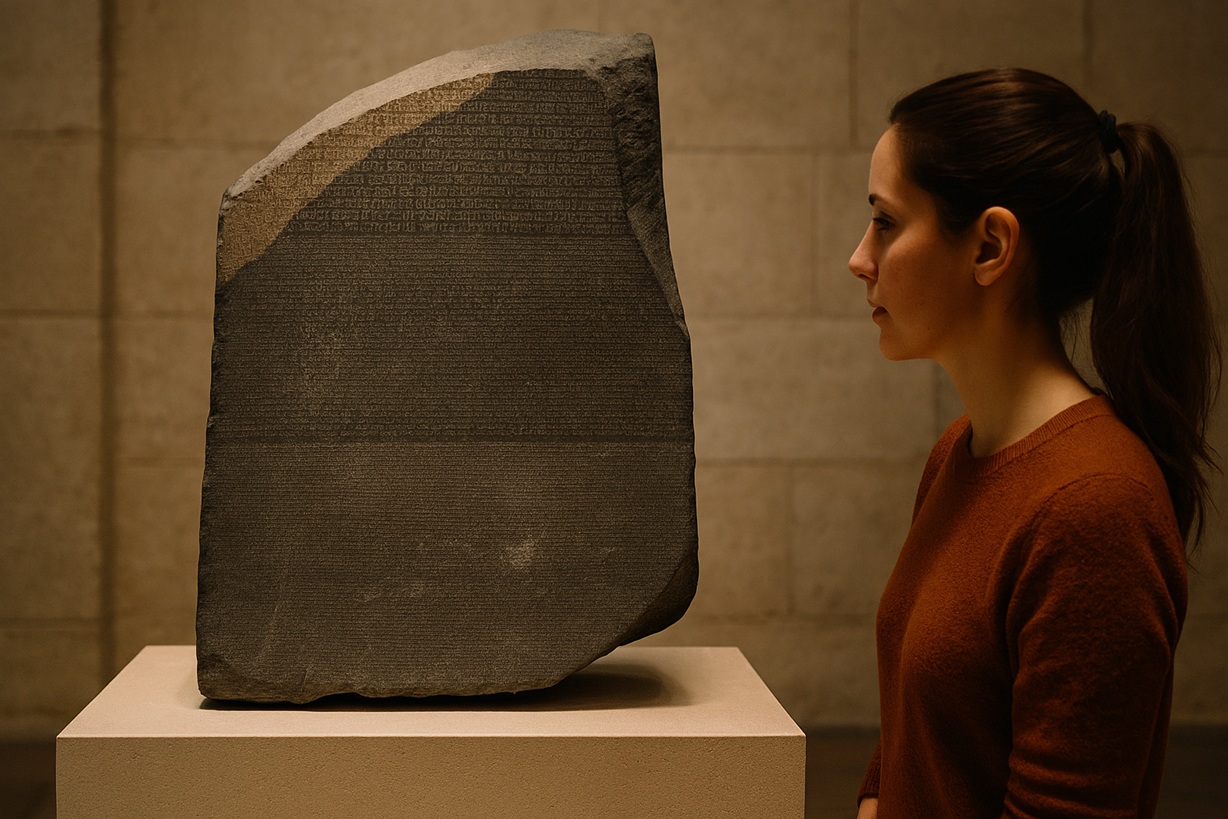

ロゼッタストーンは、ロンドンの大英博物館にある「展示室4(Room 4)」に収められています。博物館の中心部に位置するグレートコートから左手に進むと、ギフトショップの近くに展示室の入口が見えてきます。入口を入ってすぐの場所にロゼッタストーンが設置されており、訪れた人々の目を引く存在となっています。

展示されているのは本物のロゼッタストーンで、1799年にエジプトで発見されて以来、1802年から大英博物館に所蔵されています。石碑には、ヒエログリフ、デモティック、ギリシャ語の3種類の文字が刻まれており、古代エジプト語の解読に大きな役割を果たしたことで知られています。

展示はガラスケース越しに行われており、石の表面に刻まれた文字や質感を間近で観察することができます。周囲には常に多くの来館者が集まっており、写真撮影をする人も多く見られます。少し待てば最前列でじっくり鑑賞することも可能です。

ロゼッタストーンの展示は、博物館の中でも特に人気が高く、エジプト関連の展示を巡る際の出発点としてもおすすめです。展示室4には、ラムセス2世の胸像やゲイヤー・アンダーソンの猫像など、他にも見応えのあるエジプト遺物が並んでいます。

この石碑は、歴史的価値だけでなく、言語や文化の理解を深める象徴としても重要な存在です。大英博物館を訪れる際には、ぜひ時間をかけてじっくりとその魅力に触れてみることをおすすめします。

フランスからイギリスへ渡った経緯

ロゼッタストーンが発見されたのは1799年、ナポレオンのエジプト遠征中のことです。発見者はフランス軍の工兵で、石碑はジュリアン要塞の建設現場から掘り出されました。当時のフランスは、エジプトの文化や歴史に強い関心を持っており、学者たちも遠征に同行していました。ロゼッタストーンは、古代文字が刻まれた貴重な資料としてフランス軍の所有物となり、カイロに運ばれて研究が始まりました。

しかし、1801年にナポレオン戦争の一環としてイギリス軍がエジプトに上陸し、フランス軍は降伏します。このとき締結されたアレクサンドリア協定により、フランス軍が収集した考古学的遺物の一部がイギリスに引き渡されることになりました。ロゼッタストーンもその対象となり、イギリス軍によって接収されました。

その後、1802年にロンドンへ運ばれ、大英博物館に寄贈されました。以来、ロゼッタストーンは同館の代表的な展示物として公開され続けています。石碑には「フランス軍によって発見され、イギリス軍によって接収された」と記された銘板が添えられており、その歴史的経緯を物語っています。

この移動の背景には、戦争による戦利品の扱いという側面がありますが、同時に文化財の所有権をめぐる国際的な議論の火種ともなっています。近年では、エジプト政府がロゼッタストーンの返還を求める声を上げており、博物館と出身国との間で文化財の帰属をめぐる対話が続いています。

レプリカが展示されている国内施設

日本国内でも、ロゼッタストーンのレプリカを間近で見ることができる施設がいくつかあります。実物はイギリスの大英博物館に所蔵されていますが、レプリカを通じてその歴史的価値や文字の構成を学ぶ機会が提供されています。

代表的な展示施設のひとつが、東京・池袋にある古代オリエント博物館です。ここでは、古代エジプトを含む中東地域の文化や文字に関する資料が豊富に揃っており、ロゼッタストーンのレプリカも展示されています。展示は教育的な目的を持ち、文字の違いや石の形状を観察することで、古代文明の理解を深めることができます。

また、岡山市立オリエント美術館でもロゼッタストーンのレプリカが展示されており、エジプトやメソポタミアの文化に触れることができます。この美術館は、古代オリエントの美術品を専門に扱っており、展示物の解説も充実しています。

さらに、中央大学図書館や中近東文化センター附属博物館(三鷹市)など、大学や研究機関でもレプリカが教材として活用されています。これらの施設では、学術的な視点から古代文字や言語の研究が行われており、一般の来館者も見学可能な場合があります。

神奈川県藤沢市の市民ギャラリーでは、高橋コレクションの一部としてロゼッタストーンのレプリカが展示されたことがあります。このコレクションは、古代文化資料を広く紹介するもので、展示会ではロゼッタストーンの解読の歴史や文字の意味についても紹介されました。

こうしたレプリカ展示は、実物に触れることが難しい中で、古代エジプトの知識を身近に感じる貴重な機会となっています。教育や研究の場だけでなく、一般の人々にも開かれた文化体験として、多くの施設で活用されています。

実物のサイズと素材の特徴

ロゼッタストーンは、縦114.4cm、横72.3cm、厚さ27.9cmという堂々としたサイズを持つ石碑です。重さは約760kgに達し、現代の機械を使わずに運搬するには相当な労力が必要だったと考えられます。石の形状は完全な長方形ではなく、上部が欠けた不規則な輪郭をしており、これは破損した状態で発見されたことを示しています。

素材は「花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)」と呼ばれる暗色の岩石で、花崗岩と閃緑岩の中間的な性質を持っています。この石は、古代エジプトで神殿や記念碑に使われることが多く、耐久性に優れているため、長い年月を経ても文字がはっきりと残っています。表面は滑らかに磨かれており、文字が刻まれた面は特に丁寧に仕上げられています。一方、裏面は加工がほとんどされておらず、設置時には見えない部分として扱われていたことがうかがえます。

石の色は黒に近い深い灰色で、かつては玄武岩と誤認されることもありました。実際には、上エジプトのエレファンティネ島近くのティンガル山から採掘された花崗閃緑岩と類似しており、この地域特有の石竹色の脈が石の上部に走っているのが特徴です。

保存状態は非常に良好で、刻まれた文字は現在でも肉眼で確認できるほど鮮明です。発見当初は白いチョークで文字をなぞったり、保護のために蝋を塗ったりする処置が施されていましたが、1999年の洗浄作業によって本来の色合いと質感が取り戻されました。

この石碑は、もともと神殿に設置されていたと考えられており、後に建築資材として再利用されていたところを偶然発見されたものです。その重厚な存在感と保存状態の良さから、今もなお多くの人々を惹きつける歴史的遺物となっています。

観光客に人気の理由

ロゼッタストーンは、大英博物館を訪れる観光客の間で圧倒的な人気を誇る展示物のひとつです。その理由は、単に古代の石碑であるというだけでなく、歴史的な意義と象徴性が非常に高いことにあります。ヒエログリフ解読の鍵となった石として知られ、世界中の教科書や博物館ガイドにも登場するほどの知名度を持っています。

展示されている場所は、博物館の中心部に近い展示室で、入館してすぐの位置にあるため、来館者の目に留まりやすく、自然と人が集まる構造になっています。ガラスケースに収められた石碑は、照明によって文字の刻みが際立ち、写真撮影をする人も多く見られます。多言語で刻まれた文字をじっくり観察できることも、来館者の興味を引くポイントです。

また、ロゼッタストーンは「言語の壁を越える象徴」としても知られており、現代の翻訳技術や暗号解読の比喩として使われることもあります。こうした背景を知って訪れる人にとっては、単なる石碑以上の意味を持つ存在となります。歴史に興味がある人はもちろん、そうでない人にとっても「見たことがある」「聞いたことがある」展示物として、親しみやすさと話題性を兼ね備えています。

さらに、展示の周囲にはヒエログリフの解説や関連資料も並んでおり、学びの場としても充実しています。子どもから大人まで幅広い層が楽しめる展示構成になっているため、家族連れや修学旅行のグループにも人気があります。

ロゼッタストーンは、歴史的価値と視覚的なインパクト、そして教育的な魅力を兼ね備えた展示物として、世界中から訪れる観光客にとって特別な存在となっています。

解読150周年記念展示のエピソード

2002年は、ジャン=フランソワ・シャンポリオンがヒエログリフの解読に成功してから150年の節目にあたる年でした。この記念すべき年に、大英博物館では特別展示が開催され、ロゼッタストーンの歴史的意義と学術的価値を改めて紹介する企画が行われました。

展示では、シャンポリオンが残した研究資料や手稿、解読に至るまでの過程をたどるパネルが設置され、来館者は彼の思考の軌跡を追体験することができました。ヒエログリフがどのようにして音を持つ文字として認識されるようになったのか、またギリシャ語との対応関係をどう読み解いたのかなど、言語学的な発見の背景が丁寧に解説されていました。

この展示は、研究者だけでなく一般の来館者にも広く開かれており、古代エジプト語の解読がどれほどの努力と知識の積み重ねによって成し遂げられたかを伝える内容となっていました。ロゼッタストーンの周囲には、当時の模写や複製、関連する碑文なども並び、石碑が持つ情報の豊かさを実感できる構成でした。

また、展示の一部では、シャンポリオン以前にヒエログリフ解読に挑んだ学者たちの試みも紹介され、彼の功績がどのように先人の研究を引き継ぎ、発展させたのかが示されていました。こうした視点は、学問の継承と発展を感じさせるものであり、来館者に深い感動を与えました。

この記念展示は、ロゼッタストーンが単なる石碑ではなく、言語と文明の理解を切り開いた象徴であることを改めて印象づける機会となりました。展示期間中は多くの人々が訪れ、シャンポリオンの偉業とロゼッタストーンの魅力に触れる時間を過ごしました。

所有権をめぐる議論と返還要求

ロゼッタストーンの所有権をめぐる議論は、近年ますます注目を集めています。この石碑は1799年にフランス軍によってエジプトで発見され、1801年の降伏協定に基づいてイギリス軍に引き渡されました。その後、1802年から現在に至るまで、大英博物館に収蔵されています。

この経緯に対して、エジプト国内では「植民地支配の象徴」としてロゼッタストーンの返還を求める声が高まっています。特に、ヒエログリフ解読200周年を迎えた2022年には、返還を求める署名活動が活発化し、数万人規模の署名が集まりました。考古学者や市民団体が中心となり、文化的アイデンティティの回復を訴える動きが広がっています。

一方、大英博物館側は、当時の協定に基づいて合法的に取得されたものであると主張しています。協定にはオスマン帝国の代表が署名しており、当時のエジプトはオスマン帝国の支配下にあったことから、国際的な合意に基づく移譲であるという立場を取っています。また、同様の碑文が刻まれた石碑が複数存在し、その多くはエジプト国内に残っていることも指摘されています。

このような文化財の返還問題は、ロゼッタストーンに限らず世界各地で議論されています。植民地時代に持ち出された遺物の返還を求める動きは、歴史的な正義や文化的尊厳の回復を目的とするものであり、国際的な関心が高まっています。一方で、返還には法的な根拠や保存環境の整備など、複雑な課題も伴います。

ロゼッタストーンの返還要求は、文化財の所有権をめぐる象徴的な事例として、今後も議論が続くと見られています。エジプト政府は新たな博物館の建設を進めるなど、受け入れ体制の整備にも力を入れており、将来的な返還交渉の土台が築かれつつあります。

ロゼッタストーンの何がすごいかを総まとめ

- 1799年にエジプトのロゼッタで偶然発見された石碑

- ナポレオン遠征中にフランス軍の工兵が発見した

- 神官文字・民衆文字・ギリシャ語の三言語が刻まれている

- 異なる階層に向けて同じ勅令を伝える目的があった

- プトレマイオス5世の善政を称える内容が記されている

- ヒエログリフ解読の突破口となった歴史的資料

- ギリシャ語を手がかりに象形文字の意味が判明した

- シャンポリオンが1822年に解読に成功した

- ヒエログリフが表音文字であることを証明した

- 古代エジプト研究の出発点となり学問分野が確立された

- 現代でも「ロゼッタ」は解読の象徴として使われている

- 大英博物館の展示室で常に注目を集めている

- フランスからイギリスへ戦争の協定で移された経緯がある

- 日本国内でも複数の施設でレプリカが展示されている

- 石碑のサイズは高さ約114cmで重さは約760kg

- 2002年には解読150周年記念展示が開催された

- エジプト政府が返還を求める国際的な議論が続いている

コメント