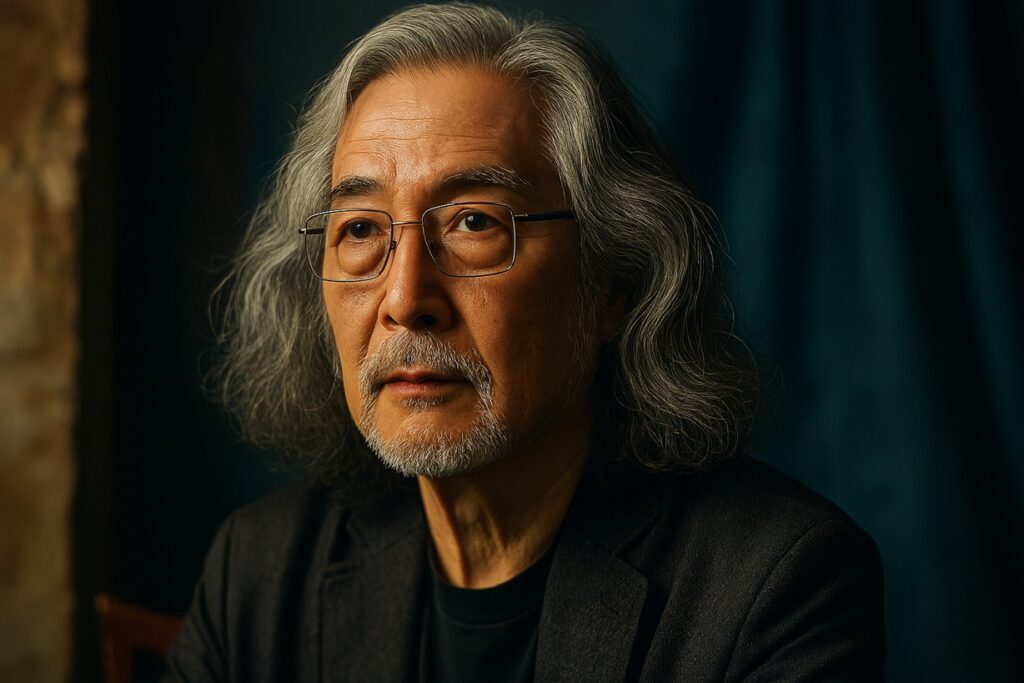

俳優・小倉蒼蛙は、長年「小倉一郎」として親しまれてきましたが、がんとの闘病を経て本名を俳号に改める決断をしました。

子役時代から続く芸能活動、梅宮辰夫との出会い、俳句結社「あおがえる」の創設、そして家族との絆や別れなど、人生の節目に向き合いながら表現者としての道を歩んできました。俳句と演技が交差するその生き方には、言葉に込められた深い思いがあります。

その背景にある感情や出来事を知ることで、作品の魅力がより鮮明に見えてきます。

【この記事のポイント】

- 小倉蒼蛙が本名に改名した理由と背景

- 子役時代から続く俳優としての歩み

- 俳句結社「あおがえる」の活動内容

- 闘病と家族の支えが表現に与えた影響

小倉蒼蛙の本名と芸名の変遷について

旧芸名「小倉一郎」としての長い芸歴

小倉蒼蛙は、旧芸名「小倉一郎」として1960年代から俳優活動を続けてきた人物です。9歳の頃に東映のエキストラとして子役デビューを果たし、映画『べらんめえ芸者と大阪娘』や『飢餓海峡』などに出演しました。俳優としての第一歩は、梅宮辰夫との縁によって開かれ、東映児童研修所に入団したことがきっかけです。

1970年代には青春ドラマ『それぞれの秋』『俺たちの朝』『ヨイショ』などで注目を集め、色白で小柄なルックスと穏やかな演技が親しまれました。その後も映画『股旅』『大鹿村騒動記』『なくもんか』などに出演し、名脇役としての地位を確立しています。

芸能活動はテレビドラマ、映画、舞台にとどまらず、歌手や作詞家としても活動しており、ペンネーム「秋山啓之介」で楽曲提供も行っていました。趣味の篆刻や墨絵、書なども含め、表現者としての幅広い顔を持っています。

昭和から令和にかけて、60年以上にわたり第一線で活躍し続けてきたことは、俳優としての安定した実力と人柄の賜物です。近年では俳人としての活動も加わり、芸名を「小倉蒼蛙」へ改めたことで、表現の軸がより明確になっています。

俳優としての歩みは、時代とともに変化しながらも、常に人間味のある演技を届けてきた歴史でもあります。長い芸歴の中で培われた経験と感性は、現在の活動にも深く息づいています。

俳号「蒼蛙」の由来と意味

俳号「蒼蛙」は、俳句に取り組む中で生まれた名前であり、俳人としての表現の核となっています。この名は、脚本家・早坂暁がかつて小倉蒼蛙に贈ったものです。蒼という字は、深く澄んだ青を表し、自然や静けさ、そして内面の深さを象徴します。一方、蛙は水辺に生きる身近な生き物であり、季語としても親しまれています。俳句の世界において、蛙は春の訪れや生命の息吹を感じさせる存在です。

この二つの言葉を組み合わせた「蒼蛙」は、風情と親しみやすさを兼ね備えた俳号として定着しました。読み方は「そうあ」とされ、音の響きにも柔らかさと余韻があり、俳句の世界観と調和しています。俳号を名乗ることで、俳人としての立場を明確にし、言葉に対する姿勢や人生観を表現する手段となっています。

2023年には、がんを克服したことを機に、俳号をそのまま芸名として採用し、「小倉蒼蛙」へ改名しました。この改名は、俳句と人生を重ね合わせるような意味合いを持ち、再出発の象徴となっています。俳号が芸名となったことで、俳句と演技の両面において一貫した表現が可能となり、活動の幅が広がりました。

俳句結社「あおがえる」の創設にもこの俳号が活かされており、句会や作品集を通じて俳句文化の発信に努めています。俳号「蒼蛙」は、単なる名前以上に、言葉と生き方を結びつける象徴的な存在となっています。

作詞活動時のペンネーム「秋山啓之介」

小倉蒼蛙は、俳優としての活動に加えて、1970年代には作詞家としても活躍していました。その際に使用していたペンネームが「秋山啓之介」です。この名義は、俳優としての顔とは異なる創作の場で用いられ、音楽の世界での表現を支える役割を果たしていました。

秋山啓之介名義では、童謡や歌謡曲の作詞・作曲を手がけ、NHKの『みんなのうた』で放送された「ぼくのにっきちょう」などの作品に関わっています。この楽曲は、子どもたちの日常をやさしく描いたもので、親しみやすい言葉と情景が印象的です。歌詞には、日々の暮らしの中で感じる小さな喜びや不安が織り込まれており、俳優としての繊細な感性が活かされています。

作詞活動は、俳優業とは異なるリズムで進められ、言葉の選び方や情感の表現に重点が置かれていました。秋山啓之介という名前には、文学的な響きと落ち着いた印象があり、作品の世界観とも調和しています。このペンネームを通じて、小倉蒼蛙は音楽の分野でも独自の表現を築いてきました。

俳優としての活動が注目されがちですが、作詞家としての一面もまた、彼の多才さを物語っています。言葉に対する深い理解と、日常を見つめるまなざしが、歌詞の中に自然に息づいています。秋山啓之介という名義は、芸能活動の幅を広げるとともに、表現者としての奥行きを感じさせる存在です。

改名のきっかけはがん克服の経験

小倉蒼蛙が改名を決意した背景には、命に関わる病との闘いがありました。2022年、背中に激しい痛みを感じて病院を受診したところ、肺がんのステージ4と診断されました。さらに、胸骨や脳など複数箇所に転移が見つかり、余命は1〜2年と告げられました。突然の宣告に戸惑いながらも、治療を諦めることなく放射線や抗がん剤による治療を続けました。

治療の結果、複数あったがんはすべて消失し、残った右肺の病巣も極めて小さくなりました。この回復は、医師も驚くほどの経過であり、本人にとっても人生を見つめ直す大きな転機となりました。命の危機を乗り越えたことで、「生まれ変わったような気持ちになった」と語り、長年使ってきた芸名「小倉一郎」から、俳号である「蒼蛙」へと改名する決断をしました。

「蒼蛙」という名前は、かつて脚本家の早坂暁から贈られた俳号であり、俳句活動の中で大切にしてきたものです。がんを克服した今、俳句と人生を重ね合わせるように、その名を芸名として正式に採用しました。改名は、単なる名前の変更ではなく、これまでの人生を受け止め、新たな一歩を踏み出す象徴となっています。

改名後は、俳人としての活動にも力を入れ、俳句結社「あおがえる」の主宰として句会や講演を行っています。芸能生活65周年を迎えた節目に、俳号を芸名としたことで、俳優としての表現と俳人としての言葉が一つに結びつきました。病を乗り越えた経験が、表現者としての深みを増すきっかけとなり、現在の活動にも大きな影響を与えています。

子役時代から続く芸能活動の歩み

小倉蒼蛙の芸能活動は、9歳の頃に東映のエキストラとして映画の現場に立ったことから始まりました。当時は「小倉一郎」という名で活動しており、1962年には美空ひばり主演の映画『べらんめえ芸者と大阪娘』に出演し、1964年には内田吐夢監督の『飢餓海峡』にも登場しています。これらの作品での演技が評価され、子役としての存在感を示しました。

その後、俳優・梅宮辰夫との縁で東映児童演劇研修所に入所し、本格的に俳優としての道を歩み始めました。1964年の映画『敗れざる者』では、脳腫瘍と闘う少年役を演じ、天才子役と称されるほどの演技力を見せています。この作品をきっかけに、気弱で繊細な青年役としてのイメージが定着し、「へなちょこ日本一」と呼ばれるほど親しまれるようになりました。

1970年代には『それぞれの秋』『ヨイショ』『俺たちの朝』などの青春ドラマに出演し、若者の心情を丁寧に表現する演技で注目を集めました。飄々とした雰囲気の中に温かみを感じさせる演技が持ち味で、視聴者の共感を呼びました。以降も映画『股旅』『大鹿村騒動記』『そして父になる』などに出演し、名脇役としての地位を確立しています。

俳優としての活動は、テレビドラマ、映画、舞台と多岐にわたり、時代とともに役柄も変化してきました。若手時代の繊細な演技から、年齢を重ねてからの深みのある人物描写まで、幅広い表現力を発揮しています。芸能生活は60年以上に及び、昭和から令和にかけて、世代を超えて親しまれる存在となっています。

現在では俳人としての活動も加わり、俳句と演技の両面で表現を続けています。子役時代から積み重ねてきた経験が、現在の活動にも豊かに息づいており、表現者としての歩みは今も続いています。

俳人としての活動と句会の主宰

小倉蒼蛙は、俳人としての顔も持ち、俳句結社「あおがえる」を主宰しています。この結社は2022年に創設され、俳句を通じて人と人がつながる場として活動を続けています。句会は神奈川県横浜市のかながわ県民センターで定期的に開催されており、初心者から経験者まで幅広い層が参加しています。投句のみの参加も可能で、俳句に触れる機会を柔軟に提供しています。

俳句活動は1997年から始まり、河内静魚に師事して学びを深めてきました。俳句作品は新聞や俳誌にも掲載されており、文学的な評価も高まっています。2025年には第4句集『優しさの手紙』を出版し、著名人への追悼句や闘病中の心情を詠んだ句が収録されています。句には、亡き友人や恩人への思い、病と向き合う日々の記録、そして日常の小さな発見が込められています。

句集に収められた作品には、「舞台より平素が大事立葵」「初鏡白髪も皺も役のうち」など、俳優としての人生を重ねた句も多く見られます。また、「杖をもて通院の手の悴みぬ」「遺言を呟いている秋の蟬」など、闘病中の心情を率直に詠んだ句も印象的です。飾り気のない言葉で綴られた句は、読む人の心に静かに響きます。

俳句結社「あおがえる」では、句会だけでなく講演活動や作品集の発行も行っており、俳句文化の普及に努めています。俳句を通じて自然や人生を見つめ直す姿勢が、多くの人の共感を呼び、支持を集めています。俳人としての活動は、俳優としての表現とは異なる角度から、小倉蒼蛙の人間性を映し出しています。

改名後の出演作品と活動状況

小倉蒼蛙は、2023年に改名して以降も俳優としての活動を継続しています。改名の背景にはがんとの闘病経験があり、俳号と本名を一致させたことで、俳句と演技の両面での表現がより深く結びつくようになりました。芸能生活65周年を迎えた節目に、俳人としての視点を取り入れた演技が注目されています。

改名後の出演作品としては、NHKの連続テレビ小説「あんぱん」への出演があり、穏やかな人柄を活かした役柄で視聴者の印象に残る演技を見せています。また、2024年にはドラマ「老害の人」にも出演し、伊東四朗演じる主人公の周囲の人物として登場しています。この作品では、コロナ禍を背景にした高齢者たちの群像劇が描かれ、世代間の葛藤や家族の絆がテーマとなっています。

映画では、「それいけ!ゲートボールさくら組」や「われ弱ければ 矢嶋楫子伝」などに出演し、年齢を重ねた人物の内面を丁寧に表現する演技が評価されています。舞台では、俳句の世界観を取り入れた朗読劇やトークイベントにも参加しており、俳人としての活動と俳優としての表現が融合した新たなスタイルを築いています。

テレビ番組やラジオにも出演しており、闘病経験や改名の経緯、俳句への思いなどを語る機会も増えています。これらの活動を通じて、俳優としての存在感だけでなく、言葉に向き合う姿勢や人生観が伝わるようになっています。

改名後の活動は、単なる芸名の変更にとどまらず、表現者としての新たな章の始まりを感じさせるものです。俳句と演技が交差することで、作品に込められた感情や風景がより豊かに描かれ、観る人の心に静かに届いています。

芸名変更に込めた再出発の思い

小倉蒼蛙が芸名を改めた背景には、命に関わる病を乗り越えた経験と、人生を見つめ直す強い思いがありました。2022年に肺がんと診断され、複数箇所への転移が見つかり、余命1〜2年と宣告されました。治療を続けた結果、がんはすべて消失し、奇跡的な回復を遂げました。この出来事が、改名という大きな決断につながっています。

長年親しまれてきた「小倉一郎」という名前を手放すことは、簡単なことではありませんでした。全国的に知られた名前を変えるには勇気が必要であり、過去の自分を受け入れたうえで新たな人生を歩む覚悟が求められました。改名にあたっては、「生まれ変わったつもりで」という言葉が繰り返されており、病を乗り越えた実感と再出発への意志が込められています。

新しい芸名「小倉蒼蛙」は、かつて脚本家の早坂暁から贈られた俳号であり、俳句活動の中で大切にしてきた名前です。蒼という字には深い青の静けさや広がりがあり、蛙は季節の移ろいや生命の息吹を感じさせる存在です。この名前には、自然と向き合いながら言葉を紡ぐ俳人としての姿勢が反映されています。

改名後は、俳句と演技の両面での活動がより一体化し、表現者としての軸が明確になりました。俳句結社「あおがえる」の主宰として句会を開きながら、俳優としてもテレビドラマや映画に出演し、穏やかな人柄と深みのある演技で支持を集めています。改名は、単なる名前の変更ではなく、人生の節目における再出発の象徴となっています。

この新たな名前には、過去の経験を抱えながらも前を向いて生きる姿勢が込められており、多くの人に静かな感動を与えています。芸名変更は、表現者としての新しい章の始まりであり、言葉と人生を重ね合わせる歩みの一環です。

小倉蒼蛙の本名にまつわる人物像と人生

幼少期を過ごした鹿児島県甑島の記憶

小倉蒼蛙は、幼少期を鹿児島県の甑島で過ごしています。甑島は薩摩川内市に属する離島で、豊かな自然と静かな海に囲まれた土地です。彼が生まれたのは東京都新宿区ですが、生後まもなく両親の故郷である甑島に移り住み、小学校1年生の夏までこの島で暮らしました。

島での生活は、山や海に囲まれた環境の中で、自然と密接に関わる日々でした。四季の移ろいを肌で感じながら育った経験は、後の俳句作品にも深く影響を与えています。甑島の風景や暮らしの記憶は、彼の俳句にしばしば登場し、言葉の選び方や情景描写に独特の温かみをもたらしています。

島での生活は、都市部とは異なる静けさと素朴さに満ちており、幼い頃に感じた自然の力や人々の営みが、彼の人間性の根底を形作っています。俳句においても、自然との距離感や季節感を大切にする姿勢が見られ、甑島での記憶が表現の源泉となっていることがうかがえます。

小倉蒼蛙は、俳句を詠む際に「風景の中に自分を置く」ことを意識しており、それは幼少期に体験した島の暮らしがあってこその感覚です。島の静かな時間の流れや、海の音、山の匂いといった記憶が、俳句の一行に凝縮されることで、読む人の心に深く響く作品となっています。

甑島での幼少期は、俳優としての表現にも影響を与えており、演技においても自然体であることや、感情の機微を丁寧に表す姿勢につながっています。島で育った時間は短くとも、その記憶は長く心に残り続け、現在の活動にも静かに息づいています。

闘病生活と余命宣告からの回復

小倉蒼蛙は、2022年に肺がんと診断されました。背中の痛みをきっかけに受診した検査で、右肺に腫瘍が見つかり、さらに胸骨や脳など複数の部位への転移も確認されました。医師からはステージ4と診断され、余命は1〜2年と告げられました。

突然の宣告に戸惑いながらも、治療を受けることを決意し、放射線治療と抗がん剤治療を開始しました。治療は身体に大きな負担を与えるものでしたが、家族の支えや自身の強い意志によって、治療を継続することができました。治療の結果、複数あったがんはすべて消失し、右肺に残っていた病巣もごく小さくなりました。

この経験は、小倉蒼蛙の人生観に大きな変化をもたらしました。死と向き合ったことで、これまでの人生を振り返り、これからの生き方を見つめ直すようになりました。その中で、俳句という表現手段の重要性を再認識し、俳人としての活動により深く取り組むようになりました。

また、長年使ってきた芸名「小倉一郎」から、俳号である「蒼蛙」へと改名する決断も、この闘病経験がきっかけとなっています。改名は、病を乗り越えた自分自身への区切りであり、新たな人生のスタートを意味するものでした。

闘病中には、俳句を通じて心の内を表現することが支えとなり、句集『優しさの手紙』には、病と向き合う日々の心情が詠まれています。たとえば、「杖をもて通院の手の悴みぬ」「遺言を呟いている秋の蟬」といった句には、病とともに生きる現実と、そこに宿る静かな感情が込められています。

このような姿勢は、多くの人に勇気を与え、同じように病と向き合う人々にとっての励ましとなっています。小倉蒼蛙の闘病と回復の歩みは、俳句と人生が重なり合う表現者としての深みをさらに増すきっかけとなりました。

俳句結社「あおがえる」の活動内容

俳句結社「あおがえる」は、2022年に小倉蒼蛙が創設した俳句の集まりです。主宰者である小倉蒼蛙は、俳人としての活動歴を重ねる中で、俳句を通じた人とのつながりを大切にしてきました。この結社は、俳句を詠むことの楽しさや奥深さを共有する場として、多くの俳句愛好者に開かれています。

活動の中心となるのは、神奈川県横浜市の「かながわ県民センター」で開催される定例句会です。月に一度のペースで開催され、参加者は事前に投句した作品を持ち寄り、互いに選句や講評を行います。句会は午後の時間帯に設定されており、落ち着いた雰囲気の中で俳句に向き合うことができます。

参加形態は柔軟で、現地での参加に加えて、投句のみの参加も受け付けています。初回参加者には割引料金が設定されており、初心者でも気軽に参加できるよう配慮されています。句会では、俳句の技術だけでなく、季語の使い方や表現の工夫についても学ぶことができ、学びの場としての役割も果たしています。

また、句会のほかにも、講演会や句集の発行といった活動も行われています。小倉蒼蛙自身の句集『優しさの手紙』には、闘病中の心情や著名人への追悼句などが収められており、結社の活動と連動した表現の場となっています。俳句を通じて人生を見つめ直す姿勢が、参加者の共感を呼び、結社の輪は少しずつ広がりを見せています。

結社名の「あおがえる」は、小倉蒼蛙の俳号に由来しており、自然との調和や親しみやすさを感じさせる響きを持っています。この名前には、俳句を通じて日常の中にある美しさや感動を見つけ出すという思いが込められています。

俳句結社「あおがえる」は、俳句を詠むことを通じて、言葉と心を通わせる場として、多くの人にとっての居場所となっています。形式にとらわれず、自由な発想を大切にするこの結社の活動は、今後もさらに広がりを見せていくことが期待されています。

家族との関係と人生の転機

小倉蒼蛙は、人生の中で複数回の離婚と再婚を経験してきました。これまでに三度の離婚歴があり、現在の配偶者とは2017年に結婚しています。家族との関係は、時に複雑で揺れ動くものであり、それが彼の俳句や演技に深みを与える背景となっています。

幼少期には母を出産直後に亡くし、双子の兄たちは海の事故で命を落とし、姉は脳腫瘍で17歳の若さで亡くなっています。父も交通事故で他界しており、幼い頃から多くの別れを経験してきました。こうした喪失体験は、人生観に大きな影響を与え、俳句に込められる感情の根底にもなっています。

闘病中には、4人の子どもたちが大きな支えとなりました。特に長女と次女は、医師とのやり取りに積極的に関わり、治療方針の転換を促す場面もありました。病院での対応に納得できず、ICレコーダーを持参して医師の説明を記録するなど、父の命を守るために行動を起こしました。こうした家族の姿勢が、治療への希望をつなぎ、結果的に回復へと導く力となりました。

家族との絆は、俳句作品にも色濃く反映されています。亡き家族への追悼句や、子どもたちとの日常を詠んだ句には、言葉にできない感情が込められています。たとえば、「遺言を呟いている秋の蟬」などの句には、命の儚さと家族への思いが静かに宿っています。

再婚後の生活では、配偶者との穏やかな時間が俳句の題材となることもあり、人生の再構築を感じさせる作品が生まれています。家族との関係は、時に試練を伴いながらも、表現者としての視点を育てる大切な要素となっています。

人生の転機としての闘病や改名、そして家族との関係の変化は、俳句と演技の両面において、深い感情の源泉となっています。小倉蒼蛙の作品には、こうした経験が静かに息づいており、読む人の心に寄り添う力を持っています。

NHKドラマ「あんぱん」出演の背景

NHK連続テレビ小説「あんぱん」は、2025年に放送された作品で、アンパンマンの生みの親である漫画家・やなせたかしとその妻・小松暢をモデルにしたオリジナルストーリーです。戦前から戦後にかけての激動の時代を背景に、愛と勇気をテーマにした人間ドラマが描かれています。

この作品において、小倉蒼蛙は「小倉連隊」の一員として登場し、軍隊生活の中で主人公たちと関わる役柄を演じました。小倉連隊は物語の転換点となる重要な舞台であり、登場人物たちの内面や人間関係が深く描かれる場面が多く含まれています。小倉蒼蛙が演じた役は、厳しさの中にも温かさを感じさせる人物であり、視聴者からはその自然な演技に対して高い評価が寄せられました。

このドラマへの出演は、改名後の活動の一環としても注目されました。俳号「蒼蛙」としての新たなスタートを切った後の出演であり、俳人としての感性が演技にも反映されていると感じさせる場面が随所に見られます。特に、戦争や家族との別れといったテーマに向き合う場面では、言葉に頼らない表情や佇まいが印象的で、長年の俳優経験と人生経験がにじみ出る演技となっていました。

「あんぱん」は、登場人物の成長や再生を描く作品であり、小倉蒼蛙の出演はその世界観に深みを与える存在として機能しています。彼の演技は、物語の中で静かに流れる感情を支える役割を果たし、視聴者の記憶に残るものとなりました。

この出演を通じて、小倉蒼蛙は俳優としての存在感を改めて示すとともに、俳人としての視点を演技に融合させる新たな表現の可能性を拓いています。改名後の活動としても象徴的な作品となり、今後の俳優・俳人としての歩みに期待が寄せられています。

梅宮辰夫との出会いと俳優への道

小倉蒼蛙が俳優としての道を歩み始めたきっかけは、梅宮辰夫との偶然の出会いにあります。1963年、当時中野区のアパートに住んでいた小倉蒼蛙は、近所に住むクラブのホステスを通じて梅宮辰夫と知り合いました。梅宮は頻繁にそのクラブを訪れており、自然な流れで小倉と交流が生まれました。

この出会いが転機となり、梅宮辰夫の推薦を受けて東映児童演劇研修所に入所することになります。第5期生として研修を受けた小倉蒼蛙は、演技の基礎を学びながら、映画の現場にも足を運ぶようになりました。研修所での経験は、俳優としての技術だけでなく、表現者としての姿勢を育てる重要な時間となりました。

翌1964年には、石原裕次郎主演の映画『敗れざる者』に出演し、脳腫瘍と闘う少年役を演じました。この作品での演技は高く評価され、「天才子役」と称されるほどの注目を集めました。病と向き合いながらも希望を失わない少年の姿を、繊細な表情と語り口で表現し、観客の心に深く残る演技となりました。

梅宮辰夫との縁は、単なる紹介にとどまらず、芸能界での第一歩を踏み出すための扉を開く役割を果たしました。その後も小倉蒼蛙は、青春ドラマや映画に出演し続け、気弱で繊細な青年役として親しまれるようになります。俳優としての個性が確立されるまでの道のりには、梅宮との出会いが確かな起点として存在しています。

このようにして始まった芸能生活は、60年以上にわたって続いており、俳優としての表現力は年齢を重ねるごとに深みを増しています。梅宮辰夫との出会いは、人生の節目における大きな転機であり、現在の活動にも静かに影響を与え続けています。

東映児童研修所での学びと影響

小倉蒼蛙が俳優としての基礎を築いた場所が、東映児童演劇研修所です。1963年、梅宮辰夫の推薦を受けて第5期生として入所し、演技の技術だけでなく、現場での立ち居振る舞いや人との関わり方など、俳優として必要な素養を身につけていきました。

研修所では、映画やテレビの現場に通いながら、演技指導を受ける日々が続きました。仲間との交流も活発で、同じ志を持つ若者たちと切磋琢磨する環境が整っていました。こうした経験は、俳優としての精神的な土台を築くうえで大きな意味を持ちました。

翌1964年には、石原裕次郎主演の映画『敗れざる者』に出演し、脳腫瘍と闘う少年役を演じました。この作品での演技が高く評価され、「天才子役」と呼ばれるほどの注目を集めました。研修所で培った演技力と感受性が、スクリーンの中で自然に表現されていたことが、評価につながったといえます。

東映児童研修所は、当時の映画界において若手俳優の登竜門ともいえる存在であり、多くの著名俳優がこの研修所を経て活躍しています。小倉蒼蛙もその一人として、研修所での学びを糧に、長い芸能生活を歩んできました。

研修所での経験は、単なる技術習得にとどまらず、表現者としての姿勢や人間性を育てる場でもありました。演技において大切なのは、技術だけでなく、感情をどう伝えるかという点です。小倉蒼蛙が持つ飄々とした雰囲気や温かみのある演技は、こうした環境の中で育まれたものです。

現在の俳句活動にも、研修所での経験が生きています。言葉を選び、感情を込めて表現するという点では、俳句も演技も共通する部分が多く、若い頃に培った感性が、今もなお作品に息づいています。

俳句と表現を通じた人生の再構築

小倉蒼蛙にとって俳句は、単なる趣味や創作活動ではなく、人生そのものを映す手段となっています。1997年に俳句を始めて以来、河内静魚に師事し、言葉と向き合う時間を重ねてきました。俳句は、日常の中にある感情や風景を凝縮し、短い言葉で深い思いを伝える表現形式です。彼の作品には、人生の節目や心の揺れが静かに刻まれています。

肺がんの診断を受け、余命宣告を受けた経験は、俳句への向き合い方を大きく変える契機となりました。病と向き合う中で、俳句は心の支えとなり、言葉にすることで感情を整理し、希望を見出す手段となりました。句集『優しさの手紙』には、闘病中の心情や亡き人への思いが詠まれており、「杖をもて通院の手の悴みぬ」「遺言を呟いている秋の蟬」などの句に、その静かな覚悟と感情が込められています。

また、俳句は人間関係の変化にも寄り添う表現となっています。家族との別れや再婚、友人の死など、人生の中で起こるさまざまな出来事を、俳句という形で受け止め、言葉にすることで、自身の感情を見つめ直す時間が生まれました。「優しさの手紙を今も冬あたたか」などの追悼句には、亡き人への感謝と記憶を残す思いが込められています。

俳句結社「あおがえる」の創設も、こうした人生の再構築の一環です。句会や講演を通じて、俳句を共有する場を作り、言葉によるつながりを広げています。俳句を詠むことは、自分自身を見つめ直すだけでなく、他者と感情を通わせる手段でもあり、表現者としての新たな道を切り開いています。

俳句は、季節の移ろいや日常の一瞬を捉えることで、人生の深みを描き出します。小倉蒼蛙の作品には、飾らない言葉の中に、長い人生の記憶と感情が静かに息づいています。病や別れを経てなお、言葉を紡ぎ続ける姿勢は、多くの人に共感と励ましを与えています。

小倉蒼蛙が本名に込めた人生の歩み

- 小倉蒼蛙は旧芸名「小倉一郎」で長年活動してきた

- 子役時代から映画やテレビに出演し俳優として定着した

- 俳号「蒼蛙」は早坂暁から贈られた名前である

- 作詞活動では「秋山啓之介」の名義を使用していた

- 肺がんの診断を受け余命宣告を受けた経験がある

- 治療を経て回復し改名を決意する転機となった

- 改名後も俳優としてテレビや映画に出演している

- 幼少期を鹿児島県甑島で過ごした記憶が俳句に影響した

- 家族との関係や別れが作品に深みを与えている

- NHKドラマ「あんぱん」で温かみのある役を演じた

- 梅宮辰夫との出会いが俳優への道を開いた

- 東映児童研修所で演技の基礎を学び俳優として成長した

- 俳句結社「あおがえる」を主宰し句会を開催している

- 闘病中の心情を俳句に込め句集にまとめている

- 俳句を通じて人生を見つめ直し表現を深めている

コメント