眞島秀和は、派手さよりも誠実さで存在感を示す俳優です。山形県米沢市で育ち、法学部から俳優へと進路を変えた彼の歩みには、揺るぎない探究心と表現への情熱が込められています。

大学時代に観たダンス発表会が転機となり、演技の世界へ飛び込んだ眞島は、初主演作『青〜chong〜』で繊細な感情表現を披露し、俳優としての第一歩を踏み出しました。若手時代の端役や舞台経験を通じて演技力を磨き、歴史人物や社会派ドラマでも深みのある役柄を演じ続けています。年齢を重ねた今もなお、彼の演技には確かな説得力があります。

俳優としての選択に迷いはなかったという眞島秀和。その決断の背景と、若い頃の映像に宿る表情の変化をたどると、彼の演技がなぜ人の心に残るのかが見えてきます。

【この記事のポイント】

- 山形県米沢市で育った学生時代と、法学部から俳優へ進路変更した背景

- 大学時代に観たダンス発表会が俳優志望のきっかけとなった経緯

- 初主演映画『青〜chong〜』での演技経験と李相日監督との出会い

- 若手時代の端役や舞台経験が現在の演技スタイルに与えた影響

▶▶ 眞島秀和さんの出演作品をアマゾンプライムでチェックしてみる

▶▶ 眞島秀和さんのフォトブックをアマゾンでチェックしてみる

▶▶ 眞島秀和さんがナレーションしている作品をアマゾンオーディブルでチェックしてみる

眞島秀和の若い頃と俳優志望のきっかけ

若い頃の志村けんとの写真比較

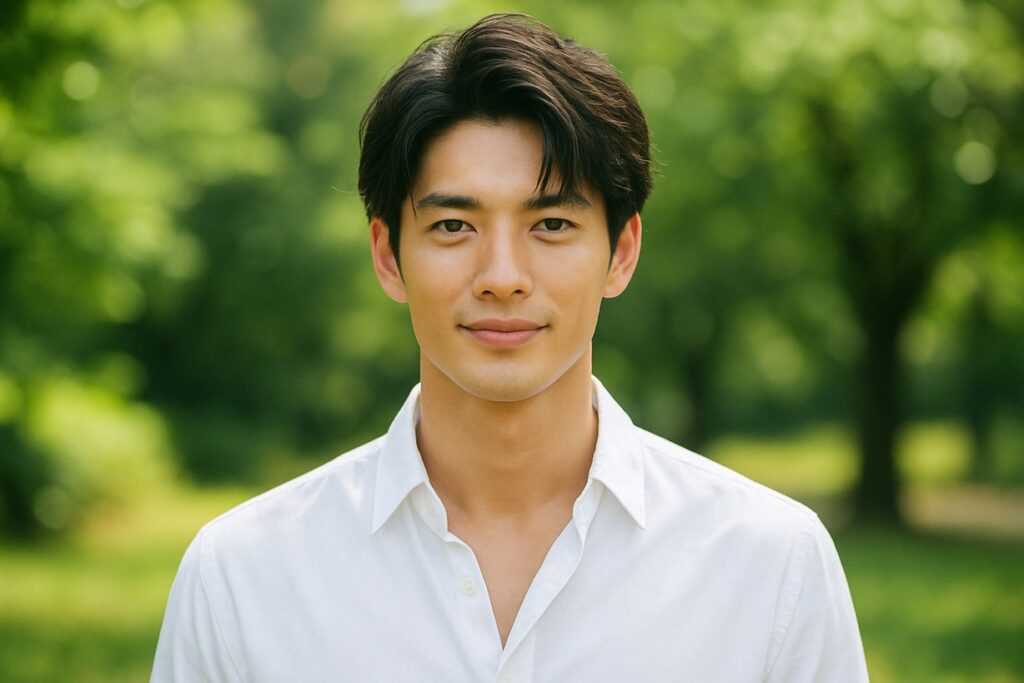

眞島秀和の若い頃の写真を見て、「志村けんに似ている」と感じた人は少なくないかもしれません。特に20代前半の頃の映像やスチール写真では、輪郭のシャープさや目元の印象が志村けんの若い頃と重なる瞬間があります。もちろん、表情の作り方や雰囲気は異なりますが、素顔の柔らかい笑顔や、ふとした瞬間の目線の角度などに共通点が見られることがあります。

志村けんはコメディアンとして知られていますが、若い頃は端正な顔立ちで、ドラマや映画でも印象的な存在感を放っていました。眞島もまた、派手さを抑えた自然体の演技で注目されてきた俳優であり、そうした「控えめな中にある強さ」という点でも、二人の印象が重なる部分があるのかもしれません。

このような写真比較は、単なる外見の類似だけでなく、時代を超えて人の記憶に残る顔立ちや雰囲気の共通性を感じさせるものです。眞島秀和の若い頃の姿には、昭和のスターたちが持っていたような、どこか懐かしさと品のある佇まいが宿っていると言えるでしょう。

山形県米沢市で育った学生時代

眞島秀和は1976年に山形県米沢市で生まれ、幼少期から高校卒業までをこの地で過ごしました。小学校は米沢市立東部小学校、中学校は米沢市立第一中学校に通い、地元の公立校で学びながら穏やかな日々を送っていたようです。高校は県内でも伝統ある進学校、山形県立米沢興譲館高等学校に進学しています。

米沢興譲館高校は藩校をルーツに持つ歴史ある学校で、学業に力を入れる生徒が多く、眞島もその環境の中で真面目に学んでいました。中学時代には自動車整備士に憧れていた時期もあり、機械への関心があったことがうかがえます。高校ではバスケットボール部に所属し、運動にも積極的に取り組んでいました。スポーツを通じて仲間との交流を深めながら、身体を動かすことの楽しさを感じていたようです。

性格は控えめで、目立つタイプではなかったものの、周囲との関係は良好で、穏やかな人柄が周囲に安心感を与えていたとされています。高校卒業後は上京し、国士舘大学法学部に進学しましたが、在学中に演技の道へ関心を持ち始め、俳優養成所に通うようになります。最終的には大学を中退し、俳優としての道を選ぶことになりますが、その決断の背景には、米沢で育まれた誠実さや探究心が根底にあると考えられます。

法学部から演劇へ進路変更した背景

眞島秀和は高校卒業後、上京して国士舘大学法学部に進学しました。法律学科で学びながら、当初は公務員になることを目指していた時期もありました。真面目で堅実な進路を選んだ背景には、地方出身者としての安定志向や、社会的な役割への関心があったと考えられます。

しかし大学生活の中で、あるダンスの発表会を観たことが転機となります。身体を使って感情を伝える表現に強く惹かれ、自分も何かを表現する側に立ちたいという思いが芽生えました。それまでの進路とは異なる世界に対する興味が膨らみ、演技という手段に自然と意識が向いていきます。

この体験をきっかけに、俳優養成所に通い始め、演技の基礎を学ぶようになります。大学での学びとはまったく異なる分野でしたが、内面を掘り下げる作業や、人間の感情に向き合う姿勢は、法律の学びにも通じる部分があったようです。最終的には大学を中退し、俳優としての道を選ぶ決断をします。

この進路変更は、安定よりも自己表現を優先した選択であり、眞島の俳優としての原点とも言える出来事です。演技に対する真摯な姿勢は、こうした背景から生まれたものだと感じられます。

大学時代に観たダンス発表会が転機に

眞島秀和が俳優を志すきっかけとなったのは、大学時代に友人のダンス発表会を観たことでした。法学部に在籍していた当時、将来は地元に戻って就職するつもりでいたものの、舞台で踊る友人の姿に強く心を動かされます。身体を使って感情を伝える表現の力に圧倒され、自分も何かを表現する側に立ちたいという思いが芽生えました。

その体験は、単なる観客としての感動にとどまらず、自分自身の進路を見つめ直す契機となります。周囲の同世代がダンスや音楽などに打ち込む姿を見て、表現することの楽しさや可能性に気づき、自分も挑戦してみたいという気持ちが膨らんでいきました。

やがて眞島は俳優養成所に通い始め、演技の基礎を学ぶようになります。大学での学びとはまったく異なる分野でしたが、舞台に立つことへの関心は日々強まり、演技を通じて自分の内面を表現することに魅力を感じるようになります。大学は中退という形になりましたが、その決断には迷いよりも確信がありました。

このダンス発表会との出会いは、眞島秀和にとって人生の方向を変えるほどの出来事であり、俳優としての原点とも言える体験です。観る側から演じる側へと意識が変わった瞬間が、現在の活動につながっています。

初主演映画『青〜chong〜』の制作背景

眞島秀和が俳優として初めて主演を務めた映画『青〜chong〜』は、2001年に公開された54分の短編作品です。制作は日本映画学校の卒業制作として行われ、監督は後に『フラガール』などで知られる李相日が務めました。眞島はこの作品で、在日朝鮮人三世の高校生・楊大成という主人公を演じています。

物語は、朝鮮学校に通う高校生たちの日常と、彼らが抱えるアイデンティティの葛藤を描いています。主人公は、家族や学校から「朝鮮人として誇り高く生きるように」と教育されながらも、周囲との関係や恋愛、野球部での挫折などを通じて、自分自身の立ち位置に悩みます。姉が日本人と結婚しようとしていることや、幼なじみが日本人と交際しているという噂に動揺しながら、彼は自分の感情と向き合っていきます。

この作品は、在日朝鮮人というテーマを扱いながらも、青春の普遍的な悩みや成長を描いており、眞島の演技はその繊細さと誠実さで注目を集めました。演技経験がほとんどなかった眞島にとって、現場での試行錯誤は大きな学びの連続だったとされます。撮影は16mmフィルムで行われ、限られた予算と時間の中で制作されたにもかかわらず、完成度の高い映像と構成が評価されました。

『青〜chong〜』は第22回ぴあフィルムフェスティバル(PFF)でグランプリを含む4部門を受賞し、眞島秀和の俳優としての出発点として大きな意味を持つ作品となりました。彼の演技は、言葉に頼らず表情や間で感情を伝える力があり、以後のキャリアにも通じる特徴がすでに見られています。

李相日監督との出会いと演技経験

眞島秀和が俳優として初めて主演を務めた映画『青〜chong〜』は、日本映画学校の卒業制作として制作された作品で、監督は当時学生だった李相日です。眞島はこの作品のオーディションに応募し、演技経験がほとんどない状態で主役に抜擢されました。演技の基礎もないまま現場に立つことになり、撮影中は戸惑いや緊張も多かったとされています。

李相日監督は、眞島の持つ静かな存在感や、言葉に頼らず感情を伝える表情の力に注目し、主人公・楊大成役に起用しました。この役は、在日朝鮮人三世の高校生という複雑な背景を持ち、内面の葛藤を繊細に表現する必要がありました。眞島は台詞の少ない場面でも、目線や間の取り方で感情を伝える演技を求められ、現場での試行錯誤を通じて俳優としての感覚を養っていきます。

撮影は限られた予算と時間の中で行われ、16mmフィルムを使用した手作り感のある現場でした。眞島は監督やスタッフとの密なコミュニケーションを重ねながら、演技の技術だけでなく、作品づくりの姿勢やチームワークの大切さも学んでいきます。演技指導は厳しくも丁寧で、眞島にとっては俳優としての基礎を築く貴重な経験となりました。

この作品は第22回ぴあフィルムフェスティバルでグランプリを含む複数の賞を受賞し、眞島の演技も高く評価されました。李相日監督との出会いは、眞島秀和にとって俳優としての第一歩を踏み出す大きな転機であり、以後のキャリアにおいても重要な意味を持つ関係となっています。

公務員志望から役者への決断

眞島秀和は大学時代、法学部で法律を学びながら、将来は公務員になることを視野に入れていました。父親が公務員だったこともあり、安定した職業への憧れや、社会に貢献する仕事への関心が背景にありました。大学では学生寮で生活しながら、真面目に勉学に取り組んでいた時期もありました。

しかし、大学生活の中で出会った表現の世界に心を動かされ、次第に演技への興味が強まっていきます。友人のダンスを観たことがきっかけとなり、自分も何かを表現したいという思いが芽生え、俳優養成所に通い始めるようになります。演技の面白さや奥深さに触れるうちに、公務員という安定した道よりも、自分の内面を掘り下げて表現する仕事に魅力を感じるようになっていきました。

大学4年生の秋には、俳優としての道を本格的に志す決断をし、大学を中退します。その後は劇団青年座の研究生として演技の基礎を学び、1999年に映画『青〜chong〜』で俳優デビューを果たします。演技経験がほとんどない中での主演でしたが、現場での経験を通じて俳優としての土台を築いていきました。

この決断は、安定を手放す勇気と、自分の感性を信じる強さが必要なものでした。眞島秀和の俳優としての歩みは、こうした選択の積み重ねによって形づくられており、現在の活動にもその姿勢が色濃く反映されています。

若い頃の趣味と日常生活の一端

眞島秀和は若い頃から映画が好きで、特に洋画を好んで観ていた時期がありました。大学時代には時間を見つけては映画館に足を運び、作品の中で描かれる人間模様や感情の動きに強く惹かれていたようです。映画を観ることは単なる娯楽ではなく、登場人物の表情や台詞の間合いを観察することで、演技への関心を深めるきっかけにもなっていました。

日常生活では、読書や散歩を好む静かな時間を大切にしていたことが知られています。特に散歩は、頭を整理したり気分転換をするための習慣として続けていたようです。犬を飼っていることもあり、ペットとの時間を通じて自然の中で過ごすことが心の安定につながっていたと考えられます。

また、麻雀やスキー、バスケットボールなどの趣味もあり、学生時代にはバスケ部に所属していた経験もあります。身体を動かすことと、静かに過ごす時間のバランスを取りながら、自分のペースで日々を過ごしていた様子がうかがえます。

こうした生活スタイルは、眞島の演技にも反映されています。派手な表現よりも、静かな佇まいや余白のある演技を得意とし、感情を押しつけずに伝える姿勢が特徴的です。若い頃に培った感性や日常の過ごし方が、現在の演技の深みにつながっていると見ることができます。

映画好きが演技への関心を育てた過程

眞島秀和は若い頃から映画を好んで観ており、特に洋画に強い関心を持っていました。中学生から高校生にかけては、テレビドラマや映画を通じて多くの作品に触れており、なかでも『東京ラブストーリー』などのトレンディドラマに夢中になっていた時期があります。物語の展開だけでなく、登場人物の感情の動きや表情の変化に注目しながら観ることが習慣になっていました。

映画を観ることは、単なる娯楽ではなく、登場人物の心情や関係性を読み取る手段として機能していました。感情の揺れや沈黙の間に込められた意味を感じ取ることで、演技の奥深さに自然と惹かれていきます。大学時代には、映画館に通うだけでなく、映像作品の中で表現される人間模様に強く興味を持つようになり、自分もその世界に身を置いてみたいという思いが芽生えていきました。

また、大学で出会った友人たちがバンド活動やダンスに打ち込む姿を見て、自分も何かを表現したいという気持ちが強まります。映画の中で俳優が感情を表現する姿に憧れを抱き、観る側から演じる側へと意識が変化していきました。演技を通じて、自分の内面を表現することに魅力を感じるようになり、俳優養成所に通う決断へとつながっていきます。

映画好きという日常的な趣味が、演技への関心を育てる土壌となり、眞島秀和の俳優としての原点を形づくる重要な要素となりました。映像作品を深く味わう姿勢は、現在の演技にも通じる感性として息づいています。

▶▶ 眞島秀和さんの出演作品をアマゾンプライムでチェックしてみる

▶▶ 眞島秀和さんのフォトブックをアマゾンでチェックしてみる

▶▶ 眞島秀和さんがナレーションしている作品をアマゾンオーディブルでチェックしてみる

眞島秀和の若い頃の出演作と印象的な役柄

映画『青〜chong〜』で演じた高校生役

眞島秀和が初主演を務めた映画『青〜chong〜』は、在日朝鮮人三世の高校生・楊大成を主人公に据えた青春ドラマです。この作品は、日本映画学校の卒業制作として制作され、2001年に公開されました。眞島はオーディションでこの役を勝ち取り、演技経験がほとんどない状態で主演に挑むことになります。

楊大成という役柄は、朝鮮学校に通いながら、自分のアイデンティティや家族との関係、恋愛、進路などに悩む高校生です。姉が日本人と結婚しようとしていることや、幼なじみが日本人と交際しているという噂に揺れながら、自分の立ち位置を模索する姿が描かれています。眞島はこの複雑な内面を持つ青年を、抑えた表情や静かな語り口で丁寧に演じています。

撮影は16mmフィルムで行われ、限られた予算の中で制作されたにもかかわらず、映像の質や構成は高く評価されました。眞島の演技は、言葉に頼らず、目線や間の取り方で感情を伝える力があり、観客に強い印象を残しました。彼の演技は、感情を押し出すのではなく、静かに滲ませるような表現が特徴的で、作品のテーマともよく調和しています。

『青〜chong〜』は第22回ぴあフィルムフェスティバルでグランプリを含む複数の賞を受賞し、眞島秀和の俳優としての出発点として大きな意味を持つ作品となりました。この作品での経験が、彼の演技スタイルの基礎を築く重要な一歩となり、以後のキャリアにも深く影響を与えています。

『虹の女神』での先輩役とその評価

眞島秀和は2006年公開の映画『虹の女神 Rainbow Song』において、主人公・岸田智也が所属する映像制作会社の先輩・佐々木役を演じています。この作品は、大学時代の淡い恋とその後の喪失を描いた青春ラブストーリーで、主演は市原隼人と上野樹里が務めました。眞島の役柄は、物語の中心ではないものの、主人公の職場での人間関係を支える存在として登場します。

佐々木という人物は、職場での落ち着いた雰囲気を持ち、若手社員たちの動きを見守るような立ち位置にいます。眞島はこの役を、過度な演出を避けながらも、場面に必要な空気を丁寧に作り出す演技で表現しています。台詞の少ない場面でも、視線や立ち居振る舞いに説得力があり、観客に安心感を与えるような存在感を放っています。

観客からは「こういう人って実際にいる」と感じさせるリアリティのある演技として評価されており、作品全体の空気感を支える重要な役割を果たしています。派手な演技ではなく、物語の流れに自然に溶け込むような演技スタイルが、眞島秀和らしいと感じられる場面でもあります。

この作品では、主演の二人の関係性が中心に描かれていますが、周囲の人物たちの存在が物語に深みを与えています。眞島の演じる佐々木もその一人であり、主人公の成長や感情の変化を静かに支える役割を担っています。彼の演技は、控えめながらも印象に残るものであり、観る人の記憶に残る人物像を形づくっています。

ドラマ『海峡』での転機となった出演

眞島秀和が出演したNHKスペシャルドラマ『海峡』は、2007年に放送された全3回の作品で、太平洋戦争末期から朝鮮戦争前後の混乱期を背景に、日本人女性と朝鮮人男性の恋愛を描いた重厚な人間ドラマです。眞島はこの作品で、主人公・吉江朋子と運命的に出会う青年・木戸俊二(本名:朴俊仁)を演じました。

木戸俊二は、創氏改名によって日本名を名乗る朝鮮人であり、戦後の混乱の中で日本人女性との関係に葛藤を抱える人物です。眞島はこの複雑な役柄を、静かな語り口と抑えた感情表現で丁寧に演じ、視聴者に深い印象を残しました。特に、国籍や家族の死、密入国などの重いテーマを背負いながらも、恋愛や人間関係に真摯に向き合う姿が、作品の核となる感情の流れを支えています。

この作品では、眞島の演技が物語のリアリティを高める要素として機能しており、戦後の歴史的背景を生きる人物の内面を繊細に描き出す力が評価されました。彼の演技は、台詞に頼らず、表情や沈黙の間で感情を伝えるスタイルが際立っており、時代劇や社会派ドラマに求められる演技力を証明する場となりました。

『海峡』への出演を通じて、眞島秀和は歴史的背景を持つ人物や、社会的なテーマを扱う作品への適性を示し、以後のキャリアにおいても時代劇や重厚な人間ドラマへの出演が増えていきます。この作品は、彼の俳優としての幅を広げる転機となった重要な一作です。

若手時代の端役で培った演技力

眞島秀和が俳優として活動を始めた1999年以降、しばらくの間は端役での出演が中心でした。刑事ドラマや医療ドラマ、サスペンスなどのジャンルで、犯人役や被害者の家族、医師や刑事の同僚など、物語の脇を支える役柄を数多く演じています。登場時間は短くても、物語の流れに影響を与える重要な場面に登場することが多く、限られた時間の中で印象を残す演技が求められる環境でした。

この時期の出演作には、『相棒』『科捜研の女』『救命病棟24時』『白い巨塔』など、視聴率の高い人気シリーズが含まれており、眞島は安定した演技力で制作陣からの信頼を得ていきます。特に、感情を抑えた演技や、沈黙の中に意味を込める表現が評価され、台詞の少ない場面でも存在感を示すことができる俳優として認識されるようになります。

端役での経験は、演技の幅を広げるうえで大きな意味を持ちました。主役を引き立てるための立ち位置や、場面の空気を壊さずに自分の役割を果たす技術は、現場での積み重ねによって培われたものです。また、さまざまな監督やスタッフとの仕事を通じて、演技だけでなく撮影現場での振る舞いやチームワークの重要性も学んでいきました。

こうした経験が、後年の主演作や重要な役柄に活かされており、眞島秀和の演技には、端役時代に培った繊細さと安定感が根底にあります。若手時代の地道な積み重ねが、現在の俳優としての信頼につながっていることは間違いありません。

歴史人物への関心と演じたい役柄

眞島秀和は、歴史上の人物を演じることに強い関心を持っており、特に明治・大正期の知識人や軍人など、時代の転換期に生きた人物に興味を抱いています。実在の人物を演じる際には、役柄の背景や思想、当時の社会状況を丁寧に調べ、資料を読み込むことで役作りに時間をかける姿勢が見られます。

2025年放送の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、第10代将軍・徳川家治を演じています。この役では、将軍としての品格や思慮深さを意識しながら、感情を抑えた振る舞いを徹底することで、時代の重みを表現しています。家治は江戸城から一歩も出られなかった将軍であり、庶民との距離感や政治的な葛藤を抱えた人物です。眞島はその内面の揺れを、静かな演技で丁寧に描いています。

収録では、家治の最期を描く場面に特に力を入れており、毒を盛られて命を落とす直前の演技には、将軍としての誇りと悔しさを込めた感情がにじんでいます。このような歴史人物を演じる際には、台本に書かれた言葉だけでなく、人物の生き様や思想を自分なりに解釈し、演技に反映させる工夫が見られます。

また、将軍役を通じて、歴史的な衣装や小道具に触れることも、役への理解を深める一助となっています。徳川家の葵の紋が入った着物を身にまとい、将軍としての責任や重みを感じながら演じることで、歴史人物への敬意を持って役に向き合っている様子が伝わってきます。

今後は、庶民の視点を持つ町人役にも挑戦したいという意欲も語っており、歴史の中でさまざまな立場にある人物を演じることで、より広い視野を持った俳優としての成長を目指しているようです。

20代の頃に演じた舞台作品の傾向

眞島秀和は俳優としてのキャリア初期、20代の頃から舞台にも積極的に取り組んでいました。活動の中心は小劇場での現代劇で、観客との距離が近い空間で演技を重ねることで、表現の精度を磨いていきました。大規模な商業演劇とは異なり、限られた舞台装置や照明の中で、俳優自身の身体と言葉だけで物語を伝える力が求められる環境でした。

この時期に出演した舞台には、『月の獣』『道玄坂綺譚』『海の夫人』などがあります。いずれも現代社会の人間関係や内面の葛藤を描いた作品で、眞島は繊細な感情の揺れを丁寧に表現する役柄を多く演じてきました。特に『月の獣』では、初主演として舞台の中心に立ち、観客の視線を一身に受けながら物語を牽引する経験を積んでいます。

小劇場での舞台は、観客の反応がダイレクトに伝わるため、演技の手応えを肌で感じることができる貴重な場でもありました。眞島はこのような環境で、台詞の間合いや視線の使い方、身体の動きといった細部にまで意識を向ける習慣を身につけていきます。舞台上での一瞬一瞬に集中する姿勢は、映像作品における演技にも通じる基礎となっています。

また、舞台では共演者や演出家との密なやり取りが求められるため、チームとして作品を作り上げる感覚も養われました。稽古を重ねる中で、役柄の背景や感情の流れを深く掘り下げる作業を通じて、俳優としての柔軟性と対応力が育まれていきました。

こうした20代の舞台経験は、眞島秀和の演技における土台を形成する重要な時期であり、現在の落ち着いた佇まいや説得力のある演技にもつながっています。

若い頃の映像から見える表情の変化

眞島秀和の若い頃の映像を振り返ると、初期の作品では表情に緊張感が漂い、内面の揺れがそのまま顔に現れているような印象を受けます。特に映画『青〜chong〜』やドラマ『海峡』など、社会的なテーマや複雑な人物を演じた作品では、感情を抑えながらも目の奥に葛藤を宿すような演技が際立っています。台詞よりも沈黙や間を重視し、視線や微細な動きで感情を伝えるスタイルが特徴的でした。

20代の頃は、演技経験が浅いながらも、役柄に真摯に向き合う姿勢が映像から伝わってきます。緊張感のある表情は、役に対する集中力や責任感の表れでもあり、観る側に強い印象を残します。特に、目元の動きや口元の硬さに、役柄の重みや演技への真剣さがにじみ出ていました。

一方で、年齢を重ねた近年の映像では、表情に柔らかさと余裕が感じられるようになっています。例えば『おじさんはカワイイものがお好き。』や『しょうもない僕らの恋愛論』などの作品では、穏やかな笑顔や自然な間合いが印象的で、感情の流れを滑らかに表現する力が増しています。若い頃の緊張感とは異なり、役柄に寄り添いながらも、自分自身の感性を活かした演技が見られるようになっています。

この変化は、経験による技術の向上だけでなく、俳優としての精神的な成熟にも関係していると考えられます。現場での対応力や共演者との関係性を柔軟に受け止める姿勢が、表情の自然さや演技の深みに繋がっているようです。若い頃の映像と現在の映像を比較することで、眞島秀和の演技の変遷と成長がはっきりと見えてきます。

同世代俳優との比較と個性の際立ち

眞島秀和は1976年生まれで、同世代には藤木直人、堺雅人、田辺誠一、佐々木蔵之介など、個性豊かな俳優が揃っています。その中で眞島は、派手な主演作やバラエティ出演が少ないながらも、静かな存在感を持つ俳優として独自の立ち位置を築いてきました。

彼の演技は、感情を大きく動かすよりも、抑制された表現の中に深みを持たせるスタイルが特徴です。台詞の少ない場面でも、目線や間の取り方で人物の内面を伝える力があり、観る者に余韻を残す演技が印象的です。こうした演技は、映像作品だけでなく舞台でも発揮されており、観客との距離が近い小劇場での経験がその基礎を支えています。

同世代の俳優が主演として華やかな役柄を多く演じる中で、眞島は脇役やバイプレーヤーとしての評価が高く、作品全体の空気を支える役割を担うことが多くあります。特に『海峡』『おっさんずラブ』『麒麟がくる』などでは、物語の中心に立つ人物ではなくとも、登場するだけで場面に緊張感や深みが加わる存在として認識されています。

また、眞島は「地味で普通な自分を貫く」と語っており、俳優としてのスタンスにも一貫性があります。華やかさよりも誠実さを重視し、役柄に対して真摯に向き合う姿勢が、同世代の中でも異彩を放つ理由のひとつです。年齢を重ねるにつれて、包容力や説得力のある人物像を演じる機会が増え、若手俳優からも「面白いおじさん」として憧れられる存在になりつつあります。

このように、眞島秀和は同世代の俳優と比較して、派手さよりも静かな深みを持つ演技で個性を際立たせており、長く記憶に残る俳優としての地位を築いています。

眞島秀和の若い頃から見える演技の軌跡

- 山形県米沢市で育ち高校ではバスケ部に所属

- 法学部に進学し公務員志望だった学生時代

- ダンス発表会を観て表現への関心が芽生えた

- 大学を中退し俳優養成所で演技を学び始めた

- 映画『青〜chong〜』で初主演を務めた経験

- 李相日監督との出会いが俳優人生の転機に

- 公務員志望から演技の道へ進路を変更した

- 映画鑑賞や読書を通じて感性を育んだ日常

- 映画を観ることで演技への興味が深まった

- 『虹の女神』で静かな存在感を発揮した役柄

- NHKドラマ『海峡』で重厚な人物を演じた経験

- 若手時代の端役で演技力を着実に磨いてきた

- 歴史人物への関心が役作りに活かされている

- 小劇場での舞台経験が演技の基礎を支えている

- 若い頃の映像には緊張感と内面の揺れが表れている

- 同世代俳優と比べて静かな表現で個性が際立つ

▶▶ 眞島秀和さんの出演作品をアマゾンプライムでチェックしてみる

コメント