全国で急増するメガソーラー発電施設。その裏では、山林の伐採や景観の変化、住民との摩擦が深刻化しています。釧路湿原での自然破壊をきっかけに、環境保護と再生可能エネルギーの両立を求める声が高まり、高市早苗首相は法的規制強化に踏み切りました。

自治体の条例整備、事業者の対応、そして国の制度改正が進む中で、エネルギー政策は大きな転換点を迎えています。この動きが何を変えるのか、どこに課題があるのか。制度の背景と今後の展望を整理しながら、地域と共生するエネルギーのあり方を考えます。

一歩踏み込んで、エネルギー政策の転換点を見てみましょう。

【この記事のポイント】

- メガソーラー施設の急増による自然破壊と住民の反発

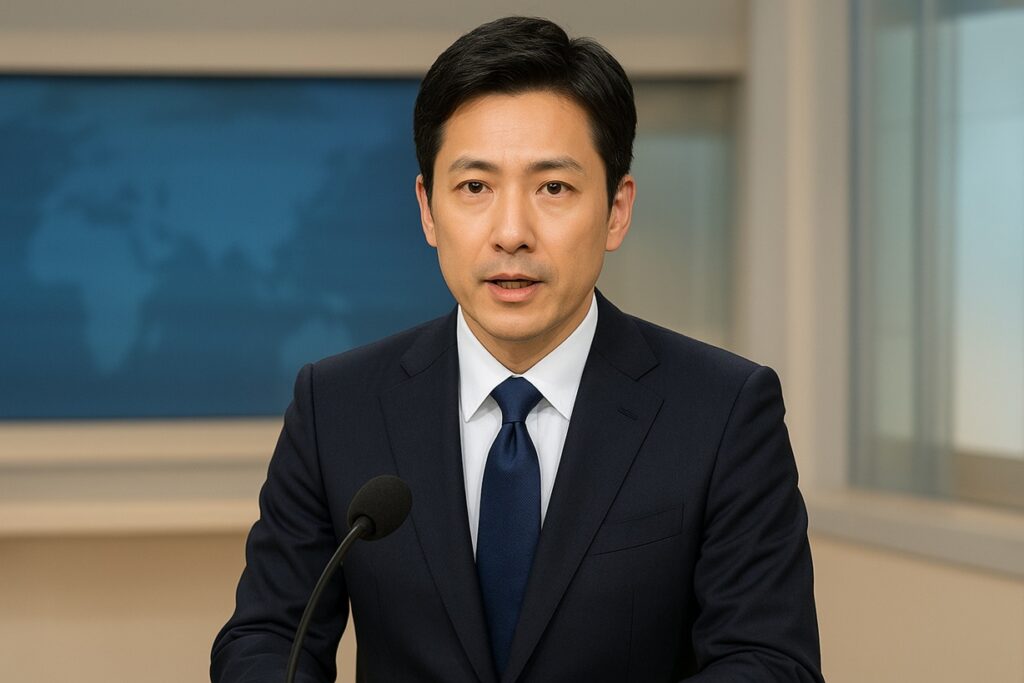

- 高市首相が打ち出した法的規制強化の背景と狙い

- 自治体・事業者・住民それぞれの対応と課題

- 再生可能エネルギーと環境保護を両立させる制度設計の方向性

高市早苗首相が動いたメガソーラー規制強化の理由

無秩序な太陽光施設の急増と地域の混乱

太陽光発電の普及が進む中で、大規模な太陽光発電所の建設が全国で急増しています。特に山林や農地など、これまで手つかずだった自然環境が突如として開発対象となり、地域の景観や生活環境に大きな変化をもたらしています。こうした動きは、再生可能エネルギーの推進という大義のもとで進められてきましたが、現場では住民との摩擦が深刻化しています。

多くの地域では、事業者が国の制度に基づいて申請を行い、自治体との調整が不十分なまま工事が始まるケースが見られます。住民の意見が反映されないまま、山が削られ、太陽光パネルが並ぶ光景に戸惑いや不安を感じる人も少なくありません。特に、子どもたちが遊んでいた森や、地域の誇りだった景観が失われることへの反発は根強く、説明会や反対運動が各地で起きています。

こうした状況を受けて、自治体の中には独自の規制条例を設ける動きも広がっています。2025年時点で、全国の約320以上の自治体がメガソーラーに関する条例を制定しており、地域の環境保全や安全対策を重視する姿勢が強まっています。ただし、条例の内容や効力にはばらつきがあり、事業者との法的な争いに発展する例も出てきています。

制度面では、2012年に始まった固定価格買取制度(FIT)が太陽光発電の急増を後押ししましたが、その一方で、利益を優先する事業者が無秩序に参入する結果を招いた側面もあります。地域との調和を欠いたまま進められる事業は、環境保護や住民の安心を脅かす要因となっており、制度の見直しと法的な規制強化が求められる状況にあります。

釧路湿原で起きた自然破壊への懸念

北海道釧路市の北西部、釧路湿原国立公園にほど近い地域で、大規模な太陽光発電施設の建設が進められています。この工事は、湿原からわずか100メートルほどの距離にある民有地を対象としており、約6,600枚のソーラーパネルを設置する計画です。工事現場では、ダンプカーによる土砂の投入が行われ、東京ドームほどの広さが埋め立てられました。

この地域は、タンチョウやオジロワシなどの希少な野生動物が生息する重要な生態系の一部であり、湿地の保全が国際的にも求められている場所です。にもかかわらず、事業者による生物調査が不十分なまま工事が始まり、地元では自然環境への影響を懸念する声が高まっています。地面には解体作業で出た残土がそのまま使われたとみられるゴミが混在し、時折下水のような臭いが漂うなど、衛生面でも問題が指摘されています。

釧路市はこうした状況を受けて、2025年6月に「ノーモアメガソーラー宣言」を発表し、自然環境と再生可能エネルギーの調和を目指す姿勢を明確にしました。さらに、同年10月には太陽光発電施設の設置を許可制とする条例を施行し、特定保全種が生息する可能性が高い区域を「特別保全区域」として指定しました。条例では、専門家による審査を経て、保全種に影響があると判断された場合は設置を認めない方針が示されています。

地元住民の反発と自治体の対応

太陽光発電所の建設が進む地域では、住民の反発が広がっています。特に、山林や農地が突然開発されることで、これまでの景観が損なわれることへの不満が強く、静かな暮らしを望む住民にとっては騒音や工事車両の往来も大きなストレスとなっています。加えて、急傾斜地への設置によって土砂災害のリスクが高まることも懸念されており、安全面での不安が根強く残っています。

こうした状況に対して、自治体は独自の条例を制定することで対応を試みています。例えば、太陽光発電施設の設置に事前協議を義務づけたり、特定の区域では設置を禁止するなど、地域の実情に合わせた規制が導入されています。2025年時点では、全国で300を超える自治体が何らかの形で条例を整備しており、地域主導の対応が広がっています。

しかし、これらの条例には限界もあります。国の制度との整合性が取れていない場合、事業者が条例の効力を争うケースもあり、法的な根拠の弱さが課題となっています。実際に、条例を無視して工事が進められた事例や、住民が抗議しても事業が止まらなかったケースも報告されています。自治体としても、国の制度に基づく事業に対して強制力を持つ規制をかけることは難しく、対応に苦慮しているのが現状です。

このような現場の混乱を受けて、国による明確な規制の整備が求められています。高市首相が打ち出した法的規制強化の方針は、こうした地域の声を受けたものであり、自治体が安心して地域の環境を守るための制度的な支えとなることが期待されています。住民・自治体・事業者の三者が納得できるルールづくりが、今後の課題となっています。

外国製パネルへの依存と国土保全論

日本国内で使用されている太陽光パネルの大半は海外製であり、その多くが中国製です。この状況は、再生可能エネルギーの普及に貢献してきた一方で、エネルギー安全保障や国土保全の観点から懸念が広がっています。特に、山間部や海岸線など、自然環境や景観の価値が高い地域において、外資系企業による大規模開発が進むことで、地域の土地利用や環境保護に対する不安が強まっています。

太陽光発電事業は、国の制度に基づいて進められるため、事業者が海外資本であっても、法的には問題がないとされてきました。しかし、実際には、森林伐採や土壌改変を伴う工事が行われることで、地域の自然環境が損なわれるケースが相次いでいます。こうした事業の多くが、安価な外国製パネルを大量に使用することで採算を確保しており、国内技術の活用や地域との調和が後回しにされる傾向も見られます。

高市首相は、こうした状況に対して「美しい国土を外国製パネルで埋め尽くすことには猛反対」と明言し、国土の保全とエネルギー政策の見直しを強く訴えています。特に、経済安全保障の観点から、海外製品への過度な依存を減らし、国内技術の育成と活用を進める方針を打ち出しています。代替技術としては、日本発の次世代型「ペロブスカイト太陽電池」などが注目されており、軽量で柔軟性が高く、都市部や住宅地への展開が期待されています。

また、太陽光パネルの耐用年数が近づく中で、廃棄処理の問題も浮上しています。初期型のパネルは、環境負荷の高い素材を含むものもあり、適切な処理が行われなければ、廃棄物として新たな課題を生む可能性があります。国土の保全を考える上では、設置から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた制度設計が求められています。

災害リスクと景観破壊の指摘

太陽光発電施設の設置が進む中で、災害リスクと景観への影響が大きな課題として浮上しています。特に急傾斜地や森林地帯にパネルを敷設する場合、地盤の安定性が損なわれることで土砂崩れや洪水の危険性が高まると指摘されています。実際に、豪雨の際に排水が追いつかず、周辺地域で浸水被害が発生した事例も報告されています。

こうした災害リスクは、単に自然災害の発生を助長するだけでなく、住民の安全や地域のインフラにも影響を及ぼします。特に山間部では、保安林の指定解除を伴う開発が進められるケースがあり、森林の保水力が失われることで、下流域への影響が懸念されています。保安林は本来、災害防止や水源涵養のために保護されるべき区域であり、太陽光発電のためにその役割が軽視されることへの不安が広がっています。

また、景観への影響も深刻です。観光地や住宅地の近隣にメガソーラー施設が設置されることで、これまでの美しい風景が一変し、地域の魅力や資産価値が損なわれると感じる住民も少なくありません。特に、子どもたちが遊んでいた森や、地域の誇りだった山並みがパネルで覆われる光景に、戸惑いや悲しみの声が上がっています。

こうした問題を受けて、環境省では「悪い太陽光」という表現を用いて、無秩序な開発に対する規制強化の方針を打ち出しています。再生可能エネルギーの推進は重要な政策課題ですが、自然環境や地域の暮らしと調和する形で進めることが求められています。災害リスクと景観破壊の問題は、まさにそのバランスを問う象徴的な論点となっています。

野口健氏らの発言が世論に影響

釧路湿原周辺で進められているメガソーラー建設に対して、登山家で環境活動家の野口健氏が強い懸念を示したことで、世論の関心が一気に高まりました。野口氏はSNSを通じて、自然環境が破壊されていく現場の様子や、行政の対応への疑問を発信し、多くの人々の共感を集めました。

特に注目されたのは、釧路湿原に隣接する土地を守るために、鶴居村が自ら購入に踏み切ったという報道に対しての反応です。野口氏は「村にここまでさせる国とは…」と投稿し、国の対応の不十分さを指摘しました。この一言が、メガソーラー問題を単なる地域課題ではなく、全国的な制度の問題として捉えるきっかけとなりました。

さらに、森林法違反の疑いがある事業者が新たな太陽光施設を設置しようとしていることに対しても、野口氏は強い警鐘を鳴らしています。法的な整備が不十分なまま、自然破壊が進行している現状に対して、「それを止められないのは狂気の沙汰」と表現し、制度の見直しと規制強化の必要性を訴えました。

こうした発言は、SNSだけでなくメディアにも取り上げられ、環境保護を重視する市民や専門家の間で議論が活発化しました。釧路湿原のメガソーラー建設に対しては、11万件を超える反対署名が集まり、国会でも規制強化の必要性が議論されるようになっています。

野口氏の発信は、単なる批判にとどまらず、自然との共生や地域の声を尊重する姿勢を示すものであり、政治的な動きにも影響を与える存在となっています。こうした市民の声が制度改正の後押しとなり、今後のエネルギー政策の方向性にも影響を与える可能性があります。

政府関係省庁連絡会議の設置と動き

2025年9月、高市首相の指示により、大規模太陽光発電所(メガソーラー)に関する法的規制強化を目的とした政府関係省庁連絡会議が新たに設置されました。この会議には、環境省、経済産業省、国土交通省などが参加し、制度の見直しと運用改善に向けた本格的な議論が始まっています。

これまで、メガソーラーの設置に関する規制は各省庁が個別に対応してきましたが、地域で起きている自然破壊や住民との摩擦、災害リスクなどが複雑に絡み合う中で、縦割りの対応では限界があるとされてきました。連絡会議の設置は、こうした課題に対して省庁間の連携を強化し、統一的な方針を打ち出すための重要な一歩となっています。

会議では、太陽光発電施設の設置に関する事前協議の義務化や、環境影響評価の強化、保安林や湿地帯などの保護区域における開発制限などが検討されています。また、自治体が独自に制定している条例との整合性を図るための法的枠組みの整備も議題に含まれており、地域の実情に即した制度設計が求められています。

今後は、年内を目途に一定の方針が示される見通しであり、国会での審議を経て、法改正が進められる可能性があります。制度改正が実現すれば、事業者はより厳格な基準に基づいて計画を立てる必要があり、地域との調和を前提とした事業運営が求められるようになります。

この連絡会議の動きは、再生可能エネルギーの推進と自然環境の保全を両立させるための制度的な土台づくりとして注目されており、今後のエネルギー政策の方向性にも大きな影響を与えることが予想されます。

大規模太陽光発電所(メガソーラー)への法的規制強化は何が変わる?

自治体による独自条例の広がり

太陽光発電所の設置に関する地域の課題が顕在化する中で、全国の自治体が独自の条例を制定する動きが広がっています。2025年時点で、全国で300を超える市町村が太陽光発電設備の設置に関する条例を施行しており、地域の自然環境や住民生活を守るための取り組みが本格化しています。

これらの条例では、事業者に対して事前協議の義務を課すほか、設置を禁止する区域の指定や、住民説明会の実施、地域住民の同意取得などが求められています。禁止区域としては、砂防指定地や保安林、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域などが挙げられ、災害リスクや環境保全の観点から設置が制限されています。

例えば、福島県田村市では、2025年4月に「太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例」が施行され、発電出力10キロワット以上の設備を対象に、事業区域の制限や事前協議書の提出が義務付けられました。また、富山県南砺市では、事業区域の面積や地形の高低差に応じて規制対象を定め、地域住民の同意と市長の許可を必要とする制度が導入されています。

こうした条例は、地域の実情に合わせた柔軟な対応を可能にする一方で、全国的な制度との整合性が課題となっています。条例の内容や運用方法が自治体ごとに異なるため、事業者にとっては対応が複雑になり、住民にとっても制度の理解が難しくなることがあります。

今後、国による法的規制が強化されれば、これらの条例が全国的な基準に統一される可能性があります。統一的なルールが整備されることで、地域の環境保全と再生可能エネルギーの推進が両立しやすくなり、住民・自治体・事業者の間でのトラブルも減少することが期待されています。

固定価格買取制度(FIT)の影響と限界

固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及を目的として2012年に導入されました。電力会社が一定期間、国が定めた価格で再生可能エネルギーを買い取る仕組みで、太陽光発電をはじめとする新規事業の参入を後押しする役割を果たしてきました。特に制度開始当初は買取価格が高く設定されていたため、初期投資の回収がしやすく、多くの事業者が太陽光発電に参入しました。

しかし、こうした高い買取価格が過剰な利益を生む構造となり、一部の事業者が利益のみを目的に参入する事例も見られるようになりました。森林を切り開いてメガソーラーを設置するなど、地域の環境や住民の暮らしを顧みない開発が進んだ結果、自然破壊や災害リスク、景観の損失などが問題視されるようになりました。

制度は2022年から段階的にFIP制度へと移行し、2025年度以降も見直しが続いています。FIP制度では、市場価格に応じた売電が基本となり、事業者の収益はより市場原理に左右されるようになります。これにより、地域との調和を欠いた短期的な利益追求型の事業は成立しにくくなり、持続可能な運営が求められるようになります。

また、2025年度からは「初期投資支援スキーム」が導入され、屋根設置型の太陽光発電など、地域と共生しやすい形態への支援が強化されています。これにより、住宅地や都市部での導入が進みやすくなり、山林や農地を開発する必要性が薄れていくことが期待されています。

今後の課題は、環境保全と経済性のバランスをどう取るかという点にあります。再生可能エネルギーの普及は重要ですが、地域の自然や暮らしを守ることも同じくらい大切です。制度の見直しを通じて、地域と調和したエネルギー政策が実現されることが求められています。

規制強化による事業者への影響

メガソーラーに関する法的規制が強化されることで、事業者はこれまで以上に慎重な対応を求められるようになります。設置計画の段階から、地域の自然環境や住民の生活への影響を考慮した設計が必要となり、事前協議や説明責任が重くなります。これまで形式的に行われていた住民説明会も、許認可の前提条件として実質的な意味を持つようになり、地域との合意形成が不可欠になります。

特に中小規模の事業者にとっては、こうした手続きの複雑化や追加コストの発生が大きな負担となります。保全区域の指定や設置禁止区域の拡大により、立地選定の自由度が下がり、事業の採算性にも影響が出る可能性があります。違反時には、罰金だけでなく、認定の取り消しや制度支援の停止といった厳しい措置が講じられることもあり、事業継続のリスクが高まります。

一方で、地域と協調する姿勢を持つ事業者にとっては、こうした規制強化が信頼構築の機会となります。住民との丁寧な対話や、環境への配慮を前提とした設計を行うことで、地域に根ざした事業として認知され、長期的な安定運営につながる可能性があります。屋根設置型や遊休地活用型など、地域と共生しやすい形態への転換も進んでおり、制度の変化を前向きに捉える事業者も増えています。

また、国による制度整備が進めば、自治体ごとの条例のばらつきや抜け道を防ぐことができ、事業者にとってもルールが明確になるという利点があります。全国的な最低基準が整えば、事業計画の立案や許認可の取得がスムーズになり、無秩序な開発を避けながら、持続可能な再生可能エネルギーの普及が進むことが期待されています。

地域共生型エネルギー政策への転換

太陽光発電の規制強化が進む中で、地域と共生するエネルギー政策への転換が重要なテーマとなっています。これまでの制度では、発電効率や収益性が重視される傾向が強く、地域住民との協議や環境への配慮が後回しにされるケースも見られました。しかし、無秩序な開発による自然破壊や住民との摩擦が顕在化したことで、エネルギー政策のあり方そのものが問われるようになっています。

2025年9月には、関係省庁による連絡会議が設置され、太陽光発電事業の「地域共生」と「規律強化」を両立させる方針が打ち出されました。この会議では、地域との協議を義務づける制度設計や、環境影響評価の強化、地域貢献度を評価する新たな指標の導入などが検討されています。単に発電量や収益性だけでなく、地域の自然環境や住民生活への配慮が事業評価の基準となる流れが強まっています。

地域共生型の取り組みとしては、自治体と連携した屋根設置型の太陽光発電や、遊休地を活用した小規模分散型の発電施設などが注目されています。こうした事業は、景観や環境への影響が少なく、地域住民の理解も得やすいため、持続可能なエネルギー供給のモデルとして期待されています。また、地域の学校や公共施設と連携した発電事業では、災害時の非常用電源としての活用や、地域教育との連携など、エネルギーを通じた地域貢献の可能性も広がっています。

今後は、地域の声を反映した制度設計が進むことで、エネルギー政策が単なるインフラ整備ではなく、地域社会の一部として機能することが求められます。地域共生型のエネルギー政策は、再生可能エネルギーの普及と地域の持続可能性を両立させるための鍵となる取り組みです。

環境保護と再生可能エネルギーの両立課題

再生可能エネルギーの導入は、地球温暖化対策として欠かせない取り組みですが、その一方で、自然環境への影響が問題視される場面も増えています。特にメガソーラーのような大規模な太陽光発電施設では、森林伐採や土地改変を伴うことが多く、生態系の破壊や景観の損失につながるケースが各地で報告されています。

例えば、山林を切り開いて太陽光パネルを敷設する場合、保水力の低下による土砂災害のリスクが高まり、野生動物の生息地が失われることもあります。湿地帯や保護区域に隣接する土地での開発では、希少種の繁殖環境が脅かされることもあり、地域住民や環境団体からの反発が強まっています。

こうした課題に対しては、技術面と制度面の両方からの対応が求められています。技術面では、ペロブスカイト太陽電池のような軽量で柔軟性のある新素材の開発が進んでおり、屋根や壁面など既存の構造物への設置が可能になることで、自然環境への負荷を減らすことが期待されています。また、ソーラーシェアリングと呼ばれる農地と発電の両立を図る仕組みも注目されており、土地の有効活用と環境保全を両立する手段として広がりつつあります。

制度面では、環境影響評価の強化や、保護区域への設置制限、地域住民との協議義務化などが進められています。特に、設置前の事前調査や専門家による審査を義務づけることで、自然環境への影響を最小限に抑える仕組みが整えられつつあります。自治体によっては、条例で特定区域への設置を禁止するなど、地域の特性に応じた対応が進んでいます。

再生可能エネルギーの普及と環境保護は、どちらも持続可能な社会の実現に不可欠な要素です。両者を対立させるのではなく、共存させるための工夫と対話が、今後ますます重要になっていきます。

今後の立法スケジュールと審議の焦点

メガソーラーに関する法的規制強化に向けて、国会では具体的な法改正の審議が進められる予定です。2025年秋の臨時国会では、関係省庁連絡会議でまとめられた課題をもとに、制度の見直し案が提出される見通しとなっています。これまで自治体ごとにばらつきがあった条例や運用方法を、全国的な基準に統一することが目的とされています。

焦点となるのは、まず設置基準の明確化です。これまで曖昧だった「適地」の定義や、保安林・砂防指定地などへの設置可否について、法令上の基準が設けられる方向で調整が進んでいます。これにより、事業者は計画段階からより厳密な調査と設計が求められるようになります。

次に、罰則の有無も重要な論点です。現行制度では、違反があっても行政指導にとどまるケースが多く、抑止力に欠けるとの指摘がありました。新たな法改正では、虚偽申請や無許可設置に対して、認定取り消しや罰金などの措置が検討されています。これにより、制度の信頼性と実効性が高まることが期待されています。

さらに、自治体との連携体制の強化も議論の中心です。地域の実情に応じた判断ができるよう、自治体が設置許可に関与できる制度設計が求められています。住民との協議や環境影響評価の結果を踏まえた判断が可能となれば、地域との調和を前提とした事業運営が促進されます。

審議の進展によって、事業者は設置計画の見直しや対応方針の変更を迫られることになります。自治体側も、条例の整備や運用体制の強化が必要となり、地域ごとの対応力が問われる場面が増えていくでしょう。制度改正が実現すれば、再生可能エネルギーの普及と地域環境の保全を両立させるための新たな枠組みが整うことになります。

住民・事業者・自治体それぞれの対応策

メガソーラーをめぐる規制強化の動きが進む中で、地域社会の中にある三者—住民、事業者、自治体—それぞれの立場での対応が重要になっています。制度の変化に適応しながら、地域の環境と暮らしを守るための行動が求められています。

住民にとっては、まず正確な情報を得ることが第一歩です。太陽光発電所の設置計画が持ち上がった際には、自治体の公開資料や説明会を通じて内容を把握し、自らの意見を表明することが大切です。署名活動や意見書の提出、地域住民同士の情報共有などを通じて、地域の意思を可視化することが、行政や事業者への働きかけにつながります。特に、自然環境や生活環境への影響が懸念される場合には、早い段階で声を上げることが効果的です。

事業者にとっては、法令遵守はもちろんのこと、地域との信頼関係を築く姿勢が不可欠です。設置前の段階から住民や自治体と丁寧に協議を重ね、環境への配慮や災害リスクへの対応策を明確にすることが求められます。地域貢献の視点を取り入れた事業設計や、景観に配慮した設置方法を採用することで、地域に受け入れられる可能性が高まります。また、屋根設置型や遊休地活用型など、地域と調和しやすい形態への転換も有効な選択肢となります。

自治体は、地域の環境と安全を守るための制度整備と運用体制の強化が求められています。条例の制定や改正を通じて、設置基準や手続きの明確化を図るとともに、住民からの意見を反映できる仕組みを整えることが重要です。また、事業者との協議の場を設けることで、地域の実情に即した対応が可能になります。さらに、国の制度改正に合わせて、地域独自のルールと整合性を持たせることも、今後の課題となります。

三者がそれぞれの立場で責任を果たし、対話と協力を重ねることで、再生可能エネルギーの導入と地域の持続可能な発展を両立させる道が開かれていきます。

高市早苗首相が進めるメガソーラー法的規制強化とは何があったのか

- 大規模太陽光発電所の急増で地域との摩擦が深刻化している

- 山林や農地の開発が生活環境に影響を及ぼしている

- 釧路湿原では自然破壊が問題となり条例が制定された

- 地元住民の反発が強まり自治体が独自に規制を始めている

- 外国製パネルへの依存が国土保全の議論を呼んでいる

- 急傾斜地への設置が災害リスクを高めている

- 景観破壊が観光地や住宅地で懸念されている

- 野口健氏の発言が世論を動かし規制強化の流れを加速させた

- 高市早苗首相の指示で関係省庁連絡会議が設置された

- 自治体による独自条例が全国に広がりつつある

- FIT制度の限界が指摘され制度見直しが進んでいる

- 規制強化により事業者は設計やコスト面で再検討が必要になる

- 地域と協調する事業者には信頼構築の機会が生まれている

- 地域共生型のエネルギー政策への転換が求められている

- 環境保護と再生可能エネルギーの両立が制度設計の課題となっている

- 国会では設置基準や罰則などを含む法改正が審議される予定

- 住民は情報収集と意見表明を通じて地域の意思を示すことが重要

- 事業者は地域協調を前提とした事業運営が求められている

- 自治体は条例整備と住民との対話で環境と安全を守る役割を担っている

▶▶ あわせてこちらの記事もどうぞ

コメント